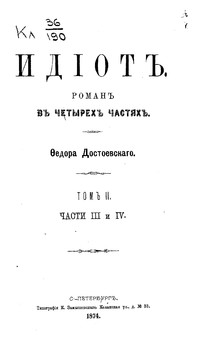

Идиот. Том 2, Часть 3 и 4

Бесплатно

Основная коллекция

Издательство:

Автор:

Достоевский Федор Михайлович

Год издания: 1874

Кол-во страниц: 356

Дополнительно

Скопировать запись

Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов

л

Z

\<ао

Д I о т ъ.

РОМАНЪ

®ъ чдетяхъ.

Оедора Достоевснаго.

ТОН II,

ЧАСТИ Ш и П.

С--ПЕТЕРЕрзП’2>.

Типография К, Замыоловокаго. Казанская ул., Д. J® 83.

1874.

i ⁰С’-'Д''-₽ствениая

•Э —tfA о р , 2**" £. li. Лени»» |

I. Поминутно жалуются, что у насъ нйтъ людей практиче-скихъ; что политическихъ людей, напримйръ, много; гене-раловъ тоже много; разныхъ управляющих!), сколько бы ни понадобилось, сейчасъ можно найдти какихъ угодно, — а практическихъ людей нйтъ. По крайней мйрй, вой жалуются что нйтъ. Даже, говорятъ, прислуги на нйкоторыхъ желйзныхъ дорогахъ порядочной нйтъ; администращи чуть-чуть сносной въ какой-нибудь компаши пароходовъ устроить, говорятъ, никакъ невозможно. Тамъ, слышишь, на какой-нибудь новооткрытой дорогй столкнулись или провалились на мосту вагоны; тамъ, пишутъ, чуть не зазимовалъ пойздъ среди снйжнаго поля: поехали на нисколько часовъ, а пять дней простояли въ снйгу. Тамъ, разсказываютъ, мнопя тысячи пудовъ товару гшютъ на одномъ мйстй по два и по три месяца, въ ожидаши отправки, а тамъ, говорятъ (впро-чемъ даже и не верится), одинъ администратора то-есть какой-то смотритель, какого-то купеческаго прикащика, при-стававшаго къ нему съ отправкой своихъ товаровъ, вместо отправки администрировали по зубамъ, да еще объяснилъ. свой административный поступокъ тймъ, что онъ „погорячился". Кажется, столько присутственныхъ мйстъ въ государственной служба, что и подумать страшно; вей служили вей служатъ, вей намерены служить, —такъ какъ бы, кажется,- изъ такого матер!ала не составить какой-нибудь приличной компанейской пароходной администрации? На это даютъ иногда отвйтъ чрезвычайно простой, — до того простой, что даже и не вйрится такому объясне-г-

шю. Правда, говорятъ, у насъ все служили или служатъ, и уже двести л$тъ тянется это по самому лучшему немецкому образцу, отъ пращуровъ къ правнукамъ,— но служа-пце-то люди и есть самые иепрактичесюе, и дошло до того, что отвлеченность и недостатокъ практическаго знашя считались даже между самими служащими, еще недавно, чуть не величайшими добродетелями и рекомендащей. Впрочемъ, мы напрасно о служащими заговорили, мы хотели говорить собственно о людяхъ практическихъ. Тутъ ужь сомнешя нетъ, что робость и полнейший недостатокъ собственной ини-щативы постоянно считался у насъ тлавнейшимъ и лучшимъ признакомъ человека практическаго, — даже и теперь считается. Но зачемъ винить только себя,—если только считать это мнеше за обвинеше1 Недостатокъ оригинальности ’и везде, во всемъ Mipe, споконъ-века считался всегда пер-вымъ качествомъ и лучшею рекомендащей человека дель-наго, деловаго и практическаго, и по крайней мере девяносто девять сотыхъ людей (это-то ужь по крайней мере) всегда состояли въ этихъ мысляхъ, и только разве одна сотая людей постоянно смотрела и смотритъ иначе. Изобретатели и генш почти всегда при начале своего поприща (а очень часто и .въ конце) считались въ обществе не более какъ дураками, — это ужь самое рутинное замечаше, слишкомъ всемъ известное. Если,' напримеръ, въ продолжение десятковъ летъ все тащили свои деньги въ ломбардъ и натащили туда мтшарды по четыре процента, то ужь разумеется, когда ломбарда не стало, и все остались при собственной инициативе, то большая часть этихъ милшоновъ должна была непременно погибнуть въ акщонерной горячке и въ рукахъ мошенниковъ, — и это даже прилич1емъ и благонрав!емъ требовалось. Именно благо-нравшмъ; если благонравная робость и приличный недостатокъ оригинальности составляли у насъ до сихъ поръ, по общепринятому убежденно, неотъемлемое качество человека дельнаго и порядочнаго, то ужь слишкомъ не порядочно и даже неприлично было бы такъ слишкомъ вдругъ измениться. Какая, напримеръ, мать, нежно любящая свое дитя, не ис

пугается и не заболеетъ отъ страха, если ея сынъ или дочь чуть-чуть выйдутъ изъ рельсовъ: „нетъ, ужь лучше пусть будетъ счастливь и проживетъ въ довольства и безъ оригинальности", думаетъ каждая мать, закачивая свое дитя. А наши няньки, закачивая детей, споконъ-веку причиты-ваютъ и припйваютъ: „будешь въ золоте ходить, генераль-сюй чинъ носить!" Итакъ, даже у нашихъ нянекъ чинъ генерала считался за предЁлъ русскаго счастья и, стало-быть, былъ самымъ популярнымъ нащональнымъ идеаломъ спокойнаго, прекраснаго блаженства. И въ самомъ деле: посредственно выдержавъ экзаменъ и прослуживъ тридцать пять летъ, — кто могъ у насъ не сделаться наконецъ ге-нераломъ и не скопить известную сумму въ ломбарде? Та-кимъ образомъ руссюй челов^къ, почти безо всякихъ уси-лй, достигать, наконецъ, звашя человека д’Ьльнаго и прак-тическаго. Въ сущности, не сделаться генераломъ могъ у насъ одинъ только человйкъ оригинальный, другими словами, безпокойный. Можетъ-быть, тутъ и есть некоторое недоразум’Ые; но говоря вообще, кажется, это верно, и общество наше было вполне справедливо, определяя свой идеалъ человека практическаго. Темъ не мепЬе мы все-таки наговорили много лишняго; хотели же собственно сказать несколько пояснительныхъ словъ о знакомомъ намъ семействе Епанчиныхъ. Эти люди, или по крайней мере наиболее разсуждаюпце члены въ этомъ семействе, постоянно страдали отъ одного почти общаго ихъ фамильнаго качества, прямо противоположнаго темъ добродетелямъ, о ко-торыхъ мы сейчасъ разсуждали выше. Не понимая факта вполне (потому что его трудно понять), они все-таки иногда подозревали, что у нихъ въ семействе какъ-то все идетъ не такъ какъ у всехъ. У всехъ гладко, у нихъ шероховато; все катятся по рельсамъ, •— они поминутно выскаки-ваютъ изъ рельсовъ. Все поминутно и благонравно робе-ютъ, а они нетъ. Лизавета Прокофьевна, правда, слишкомъ даже пугалась, но все-таки это была не та благонравная светская робость, по которой они тосковали. Впрочемъ, можетъ-быть, только одна Лизавета Прокофьевна и трево

жилась: Ивицы были еще молоды,—хотя народъ очень проницательный и ироническй, а генералъ хоть и проницалъ (не безъ туготы впрочемъ), но въ затруднительныхъ слу-чаяхъ говорилъ только: гм! и въ конце концовъ возла-галъ все уповашя на Лизавету Прокофьевну. Стало-быть, на ней и лежала ответственность. И не то чтобы, напри-меръ, семейство это отличалось какою-нибудь собственною иницгативой или выпрыгивало изъ рельсовъ по сознательному влечению къ оригинальности, чтб было бы ужь совсЬмъ неприлично. О, нётъ! Ничего этого, по-настоящему, не было, то-есть никакой сознательно-поставленной цели, а все-таки, въ конце концовъ, выходило такъ, что семейство Епанчи-ныхъ, хотя и очень почтенное, было все-же какое-то не такое, какимъ следуетъ быть вообще всемъ почтеннымъ се-мействамъ. Въ последнее время Лизавета Прокофьевна стала находить виноватою во всемъ одну себя и свой „несчастный" характеръ,—отчего и увеличились ея страдашя. Она сама поминутно честила себя „глупою, неприличною чудачкой" и мучилась отъ мнительности, терялась безпрерывно, не находила выхода въ какомъ-нибудь самомъ обывдовен-номъ столкновенш вещей и поминутно преувеличивала беду. Еще въ начале нашего разсказа мы упомянули, что Епанчины пользовались общимъ и действительнымъ уважешемъ. Даже самъ генералъ Иванъ Оедоровичъ, человекъ происхо-ждешя темнаго, былъ безспорно и съ уважешемъ принять везде. Уважешя онъ и заслуживалъ, вопервыхъ, какъ человекъ богатый и „не последнй", и во вторыхъ, какъ человекъ вполне порядочный, хотя и недалетй. Но некоторая тупость ума, кажется, есть почти необходимое качество если не всякаго деятеля, то локрайней мере всякаго. серйзнаго наживателя денегъ. Наконецъ генералъ имелъ манеры порядочный, былъ скроменъ, умелъ молчать и въ тоже время не давать наступать себе на ногу,—и не по одному своему генеральству, а и какъ честный и благородный человекъ. Важнее всего было то, что онъ былъ человекъ съ сильною про-текщей. Что же касается до Лизаветы Прокофьевны, то она, какъ уже объяснено выше, была и роду хорошаго, хотя у

насъ на родъ смотрятъ не очень, если при этомъ н1тъ не-обходимыхъ связей. Но у ней оказались наконецъ и связи; ее уважали и наконецъ полюбили так1я лица, что после нихъ, •естественно, все должны были ее уважать и принимать. Со-мнФтя н^тъ, что семейныя мучетя ея были неосновательны, причину имели ничтожную и до смешнаго преувеличены; но если у кого бородавка на носу или на лбу, то ведь такъ и кажется, что всемъ только одно было и есть на свете чтобы смотреть на вашу бородавку, надъ нею смеяться и осуждать васъ за нее, хотя бы вы при этомъ открыли Америку. Оомнйтя шЬтъ и въ томъ, что въ обществе Лизавету Прокофьевну действительно почитали „чудачкой"; но при ■этомъ уважали ее безспорно: а Лизавета Прокофьевна стала не верить наконецъ и въ то, что ее уважаютъ,—въ чемъ и была вся беда. Смотря на дочерей своихъ, она мучилась подозрешемъ, что безпрерывно чемъ-то вредитъ ихъ карьере, что характеръ ея смешонъ, неприличенъ и невыносимъ,— за чтб, разумеется, безпрерывно обвиняла своихъ же дочерей и Ивана Седоровича и по целымъ днямъ съ ними ссорилась, любя ихъ въ то же время до самозабветя и чуть не до страсти. Всего более мучило ее подозреше, что и дочери ея становятся такгя же точно „чудачки" какъ и она, и что та-кихъ девицъ какъ оне въ свете не бываетъ, да и быть не должно. „Нигилистки ростутъ, да и только!" говорила она про себя поминутно. Въ последшй годъ и особенно въ самое последнее время эта грустная мысль стала все более и более въ ней укрепляться. „Вопервыхъ зачемъ оне замужъ не выходятъ?" спрашивала она себя поминутно. „Чтобы мать мучить,—въ этомъ оне цель своей жизни видятъ, и это конечно такъ, потому что все это новыя идеи, все это проклятый женскгй вопросъ! Разве не вздумала было Аглая на-задъ тому полгода обрезывать свои великолепные волосы? ■(Господи, да у меня даже не было такихъ волосъ въ мое время!) Ведь ужь ножницы были въ рукахъ, ведь ужь на коленкахъ только отмолила ее!.., Ну эта, положимъ, со злости делала, чтобы мать измучить, потому что девка злая,

самовольная, избалованная, но главное злая, злая, злая! Но разве эта толстая Александра не потянулась за ней тоже свои космы обрезывать, и уже не по злости, не по капризу, а искренно, какъ дура, которую Аглая же и убедила, что безъ волосъ ей спать будетъ покойнее, и голова не будетъ болеть? И сколько, сколько, сколько,—вотъ уже пять, летъ,—было у нихъ жениховъ? И право же были люди хо-. роппе, даже прекраснейппе люди случались! Чего же оне ждутъ, чего нейдутъ? Только чтобы матери досадить,—больше нетъ никакой причины! Никакой! Никакой!" Наконецъ взошло было солнце и для ея материнскаго сердца; хоть одна дочь, хоть Аделаида будетъ наконецъ пристроена: „Хоть одну съ плечь долой", говорила Лизавета Прокофьевна, когда приходилось выражаться вслухъ (про себя она выражалась несравненно нежнее). И какъ хорошо и какъ прилично обделалось все дело; даже въ свете съ почтешемъ заговорили. Человекъ известный, князь, съ соетоявйемъ, человекъ хороши и ко всему тому пришелся ей по сердцу, чего ужь, кажется, лучше? Но за Аделаиду она и прежде боялась менее чемъ за другихъ дочерей, хотя артистичесюя ея наклонности и очень иногда смущали безпрерывно сомневающееся сердце Лизаветы Прокофьевны. „За то характеръ веселый, и при этомъ много благоразу-юя,—не пропадетъ, стало-быть, девка", утешалась она въ конце концовъ, За Аглаю она более всехъ пугалась. Кстати сказать, насчетъ старшей Александры Лизавета Прокофьевна и сама не знала какъ быть; пугаться за нее или нетъ? То казалось ей, что ужь совсемъ „пропала девка"; двадцать пять летъ,—стало-быть и останется въ девкахъ/ И „при такой красоте!"... Лизавета Прокофьевна даже плакала за нее по ночамъ, тогда какъ въ те же самыя ночи Александра Ивановна спала саиымъ спокойнымъ сномъ. „ Да что же она такое,—нигилистка или просто дура?" — Что не дура,—въ этомъ, впрочемъ, и у Лизаветы Прокофьевны не было никакого сомнешя: она чрезвычайно уважала сужденья Александры Ивановны и любила съ нею советоваться. Но что „мокрая курица"—въ этомъ сомнешя нетъ ника

кого: „спокойна до того, что и растолковать нельзя!Впрочемъ, и „мокрыя курицы⁴' не спокойны'—фу! Сбилась я съ ними совсЬмъ!⁴ У Лизаветы Прокофьевны была какая-то необъяснимая сострадательная еимлаия въ Александр^ Ивановна, больше даже чймъ къ Аглай, которая была ея идоломъ. Но желчныя выходки (чймъ, главное, и проявлялись ея материнсюя заботливость и симпатая), задирашя, такая назвашя какъ „мокрая курица “, только смйшили Александру. Доходило иногда до того, что самыя лустййнпя вещи сердили Лизавету Прокофьевну ужасно и выводили изъ себя. Александра Ивановна любила, напримйръ, очень ло-долгу спать и видйла обыкновенно много сновъ; но сны ея отличались постоянно какою-то необыкновенною пустотой и невинностью,—семилйтнему ребенку впору; такъ вотъ, даже эта невинность сновъ стала раздражать почему-то мамашу. Разъ Александра Ивановна увидала во снй девять курицъ, и изъ-за этого вышла формальная ссора между нею и матерью, — почему? трудно и объяснить. Разъ, только одинъ разъ, удалось ей увидать во снй нйчто какъ будто оригинальное, — она увидала монаха, одного, въ темной какой-то комнатД въ которую она все пугалась войдти. Сонъ былъ тотчасъ же переданъ съ торжествомъ Лизаветй Прокофьевнй двумя хохотавшими сестрами; но мамаша опять разсердилась и всйхъ трехъ обозвала дурами. „Гм! спокойна какъ дура и вйдь ужь совершенно „мокрая курица“, растолкать нельзя, а груститъ, совсймъ иной разъ грустно смотритъ! О чемъ она горюетъ, о чемъГ Иногда она задавала этотъ вопросъ и Ивану Федоровичу, и по обыкновенно своему истерически, грозно, съ ожидащемъ немедленнаго ответа. Иванъ Федоровичи гумкалъ, хмурился, пожималъ плечами и рйшалъ наконецъ, разводя свои руки: ■ — Мужа надо! — Только дай ей Богъ не такого какъ вы, Иванъ Фе-дорычъ, разрывалась наконецъ какъ бомба, Лизавета Прокофьевна;—не такого въ сво^хъ суждевляхъ и приговорахъ какъ вы, Иванъ Федорычъ, не такого грубаго груйяна какъ вы, Иванъ Федорычъ...