Воспоминания

Покупка

Новинка

Тематика:

Российская поэзия

Издательство:

Наука

Вступ. ст., коммент.:

Полетаева Татьяна Николаевна

Год издания: 2025

Кол-во страниц: 362

Дополнительно

Вид издания:

Художественная литература

Уровень образования:

Дополнительное профессиональное образование

ISBN: 978-5-02-041121-0

Артикул: 858263.01.99

Владислав Фелицианович Ходасевич (1886-1939), выдающийся поэт Серебряного века, критик и историк литературы, оставил нам замечательные воспоминания, на страницах которых живут его друзья и знакомые - А. Блок, А. Белый, В. Брюсов, М. Горький, Н. Гумилев, С. Есенин, В. Маяковский, другие видные литераторы той эпохи, государственные деятели послереволюционной России - Ф. Дзержинский, А. Луначарский, Л. Каменев, Г. Зиновьев. Язык Ходасевича точен и выразителен, а оценки честны и порой весьма нелицеприятны. В книгу вошли сборник «Некрополь», составленный автором в 1939 году, очерки разных лет, печатавшиеся в российских и зарубежных изданиях, а также воспоминания его жены Анны Ходасевич и статья Андрея Белого о поэзии Ходасевича.

Скопировать запись

Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов

Люди и эпохи глазами современников

Владислав Ходасевич ВОСПОМИНАНИЯ Москва НАУКА 2025

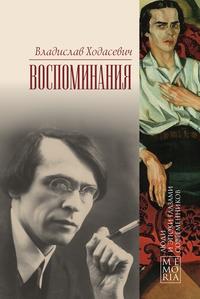

УДК 82-94 ББК 83.3 (2Рос-Рус) Х 69 В оформлении обложки использованы портреты В.Ф. Ходасевича: картина Валентины Ходасевич 1915 г. и фотография, сделанная в конце 1920-х гг. Ходасевич Владислав Воспоминания / Вступ. ст. и коммент. Т.Н. Полетаевой. – М.: Наука, 2025. – 358 с., ил. – (Серия «Memoria»). ISBN 978-5-02-041121-0 Владислав Фелицианович Ходасевич (1886–1939), выдающийся поэт Серебряного века, критик и историк литературы, оставил нам замечательные воспоминания, на страницах которых живут его друзья и знакомые – А. Блок, А. Белый, В. Брюсов, М. Горький, Н. Гумилев, С. Есенин, В. Маяковский, другие видные литераторы той эпохи, государственные деятели послереволюционной России – Ф. Дзержинский, А. Луначарский, Л. Каменев, Г. Зиновьев. Язык Ходасевича точен и выразителен, а оценки честны и порой весьма нелицеприятны. В книгу вошли сборник «Некрополь», составленный автором в 1939 году, очерки разных лет, печатавшиеся в российских и зарубежных изданиях, а также воспоминания его жены Анны Ходасевич и статья Андрея Белого о поэзии Ходасевича. © Полетаева Т.Н., предисловие, комментарии, 2025 © ФГБУ «Издательство «Наука», серия "Memoria", разработка, редакционно-издательское оформление, 2025 ISBN 978-5-02-041121-0

Владислав Фелицианович Ходасевич – выдающийся представитель Серебряного века. «Крупный поэт..., – как назвал его В. Набоков, – литературный потомок Пушкина по тютчевской линии». Критик и историк литературы, а «его ум, литературный вкус в соединении с прекрасным знанием истории и теории литературы, его умение остро, порой беспощадно-зло производить литературные экзекуции создали ему настоящую славу в этой области» *. Автор статей о Пушкине и книге о Державине, Ходасевич не менее известен и как блестящий мемуарист. Его мемуары – это настоящие литературные мемуары: их правдивость и почти документальная объективность соединены с писательским талантом Ходасевича, умением дать литературный портрет современников и своего времени. Ходасевич точен в наблюдениях, правдив, порой пристрастен и беспощаден в оценках. С блеском, ярко и выразительно Ходасевич описывает себя, свое детство, литературных друзей и знакомых: А. Блока, А. Белого, В. Брюсова, М. Горького, Н. Гумилева, С. Есенина, В. Маяковского, Ф. Сологуба, а также атмосферу государственных учреждений первых лет советской власти и видных политических деятелей той эпохи – Ф. Дзержинского, Г. Зиновьева, Л. Каменева, А. Луначарского... В предисловии к книге «Некрополь» В. Ходасевич написал, что его воспоминания основаны только на «том, чему я сам был свидетелем, на прямых показаниях действующих лиц и на печатных и письменных документах». И дальше, в одном из очерков (об Андрее Белом), Ходасевич недвусмысленно высказывает свое кредо мемуариста: «...быть сугубо правдивым. Я долгом своим считаю – 1 Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека. Париж; НьюЙорк, 1986. С. 145. «НАС ВОЗВЫШАЮЩАЯ ПРАВДА»

Т. П о л е т а ев а исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова. Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было. Истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому “возвышающему обману” хочется противопоставить нас возвышающую правду: надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания». Воспоминания поэта охватывают период жизни Ходасевича с самого рождения до первых лет эмиграции. Еще учась в гимназии, Ходасевич посещал вторники Московского литературно-художественного кружка. Там он слушал доклады Бальмонта, Андрея Белого, Вячеслава Иванова, Мережковского, Чуковского, Волошина и Бердяева. Все эти выдающиеся люди оживают на страницах его воспоминаний. После революции, убедившись в том, «что при большевиках литературная деятельность невозможна», и писать можно «разве лишь для себя», Ходасевич поступает в январе 1918 года на службу секретарем при Комиссариате труда Московской области. Он работал в театрально-музыкальной секции Московского Совета, потом в театральном отделе Наркомпроса, затем в московском Пролеткульте. В 1918 году затеял с П.П. Муратовым Книжную Лавку Писателей. С конца 1918 года заведовал Московским отделением издательства «Всемирная литература». Эту работу, «скучную, очень административную», едва дотянул до 1920 года. Бросил – «нельзя было выжать рукописи из переводчиков, потому что ставки Госиздата повышались юмористически медленно, а дороговизна жизни росла трагически быстро». Одновременно с издательской деятельностью Ходасевич возглавлял Московскую Книжную Палату, проработал там до лета 1920 года. В тот год он тяжело заболел. Тогда-то ему и предложили возможность литературного, а не служебного заработка в Петербурге. «На этом закончилась моя советская служба... кончилась моя тридцатипятилетняя жизнь в Москве». Оставив Москву, Ходасевич переезжает в Петербург. «В Петербурге настоящая литература: Сологуб, Ахматова, Замятин, Кузьмин, Белый, Гумилев, Блок. Чудесная, милая литературная молодежь: “Серапионовы братья”, кружок “Звучащая раковина...”».

« Н а с в о з в ы ш а ю щ а я п р а в да » В 1922 году, незадолго до отъезда Ходасевича за границу, выходит его четвертая поэтическая книга «Тяжелая лира» и «Статьи о русской поэзии». «У меня заграничный паспорт на шесть месяцев сроком. Боюсь, что придется просить отсрочки, хотя больше всего мечтаю снова увидеть Петербург и тамошних друзей моих и вообще – Россию, изнурительную, убийственную, но чудесную и сейчас, как во все времена свои». В 1922–1924 годах Ходасевич живет за границей, сначала в Германии, потом в Италии, издает с Горьким журнал «Беседа». В 1925 году он окончательно переезжает в Париж, где становится литературным критиком в газете «Дни», затем в газете «Последние новости», а с 1927 года и до самой своей смерти, 14 июня 1939 года, в газете «Возрождение. За это время он издал пять книг – свое «Собрание стихов», биографию Державина, книгу статей «О Пушкине». Он начал писать биографию Пушкина, но смерть помешала ему осуществить этот замысел, остались лишь наброски первой главы. Незадолго до своей смерти Ходасевич составил из опубликованных им в последние пятнадцать лет газетных и журнальных очерков книгу воспоминаний и назвал ее «Некрополь»**. В ней девять портретов писателей и поэтов, которых он хорошо знал: Нина Петровская, Брюсов, Белый, Муни, Гершензон, Горький, Сологуб, Есенин и – вместе – Гумилев и Блок. Когда Ходасевич прочел свои воспоминания о Брюсове Горькому, тот, помолчав, сказал: «Жестоко вы написали, но – превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне». Ходасевич пообещал и сдержал слово. Горькому, с которым очень тесно в течение семи лет общался Ходасевич, посвящено несколько очерков. Первый завершает «Некрополь», позднее Ходасевич написал еще несколько. Ходасевич подчеркивал, что характер отношений его с Горьким был «не деловой, не литературный, а вполне частный и житейский». Хорошо зная Горького, Ходасевич создал убедительный, в своих лучших душевных проявлениях и человеческих слабостях сложный и противоречивый психологический портрет писателя. Центральный образ воспоминаний второй части – Дом искусств, «Диск», как называли его обитатели. Очерк начинается с описания города. Незабываемый портрет Петербурга 20-х годов прошлого ** Книга вышла в Брюсселе, в издательстве «Петрополис», в 1939 году.

Т. П о л е т а ев а столетия оставил нам Ходасевич. «Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не был уже давно, а может быть, и никогда...» Культурная жизнь этого нового Петербурга была сосредоточена вокруг Дома Ученых, Дома Литераторов и Дома искусств. Ходасевич подробно описывает Дом искусств, где он жил. Это было огромное здание, выходившее фасадами на Мойку, Невский проспект и Большую Морскую. Это был дом, а точнее несколько домов, центральную часть которого составляла квартира известного торговца Елисеева. В его гостиной Чуковский и Гумилев читали лекции своим студийцам, в столовой продавались пирожные «роскошь военного коммунизма, погибель Осипа Мандельштама, который тратил на них все, что имел. На пирожные он выменивал хлеб, муку, масло, пшено, табак – весь состав своего пайка, за исключением сахару: сахар он оставлял себе». Ходасевич пишет и о других обитателях дома. О молодой поэтессе Ирине Одоевцевой, «на тоненьких каблучках, с черным огромным бантом в красновато-золотых волосах». О поэте Владимире Пясте, который по ночам «отправлялся в концертный зал, громыхал по нему так, что звенели подвески хрустальных канделябр, и голосом, отдававшимся в рояле, читал стихи, которые вскоре переходили в дикие, одному ему понятные импровизации». Здесь жил знаменитый «Грин, автор авантюрных повестей, мрачный туберкулезный человек, ведший бесконечную и безнадежную тяжбу с заправилами “Диска”, не водивший знакомства почти ни с кем и, говорят, занимавшийся дрессировкой тараканов». Здесь жила и молодая студийка Гумилева – Нина Берберова, ставшая вскоре спутницей Ходасевича на 10 лет жизни. Помимо честности и даже резкости в оценках, воспоминания Ходасевича полны юмора. Вот, например, как он описывает свое знакомство с «нелепой» М. Шагинян, которая вызвала его на дуэль на рапирах, чтобы защитить (!) его собственную жену. «С женщинами я не дерусь», – ответил Ходасевич, и дуэль не состоялась. Один из самых резких очерков Ходасевича – О Маяковском, которого он считал своим литературным врагом. Ходасевич рассказывает, что, пристав к футуристам, Маяковский подменил их борьбу со всяким содержанием – огрублением содержания. Таким образом, не будучи революционером в поэзии, он присвоил себе славу новатора и революционера. Цитируя предсмертную записку Маяковского, Ходасевич пишет: «...Ни благородства, ни чистоты, ни поэзии нет во всем облике Маяковского. Есенин умер с ненавистью к обманщи

« Н а с в о з в ы ш а ю щ а я п р а в да » кам и мучителям России – Маяковский, расшаркавшись, пожелал им “счастливо оставаться”». Очень интересны рассказы Ходасевича о первых годах новой власти, жизни большевицкой знати, о ее глупости, бездарности и жестокости. Так, в очерке «Белый коридор» рассказывается, как однажды несколько писателей попали на аудиенцию к Луначарскому. «Усталые, голодные, назаседавшиеся на заседаниях и настоявшиеся в очередях...» в Кремль пошли Гершензон, Балтрушайтис, Андрей Белый, Пастернак, Ходасевич. Там их четыре раза останавливали с проверкой документов. Луначарский произнес характерную речь «либерального министра из очень нелиберального правительства». Все сводилось к тому, «что рабоче-крестьянская власть разрешает литературу, но только подходящую». Ходасевич трижды бывал в Кремле. Во второй раз в Кремле (у Каменевых) его угощали черным хлебом с топленым маслом и сахаром. Поэт замечает, что «скудностью угощения хотели нам показать, что в Кремле питаются так же, как мы». В начале 1920 года, Ходасевич был третий раз в Кремле, у него была просьба к Каменеву, и его жена Ольга Давыдовна, «не даровитая и не умная», выведывала у Ходасевича о Балтрушайтисе: «...искренне ли он сочувствует советской власти?»... А вот как Ходасевич пишет о Дзержинском: «По-видимому, Дзержинский не воровал, не пьянствовал, не нагревал рук на казенных поставках, не насиловал артисток подведомственных театров. Судя по всему, он лично был бескорыстен...» Но! «Однажды затвердив Маркса и уверовав в Ленина он, как машина, как человеческая мясорубка, действовал, уже не рассуждая...» На страницах воспоминаний Ходасевича появляются не только Каменев и Дзержинский, но и Троцкий, Зиновьев и Ленин. В этой компании обсуждались самые разные и порой весьма неприглядные действия советской власти. Так, к примеру, от Максима Пешкова, сына Горького, Ходасевич узнал о докладе, «который делал в Москве Белобородов – убийца царской семьи». (Ходасевич одним из первых, в 1940 году, рассказал об этом страшном событии, в то время как советская Россия и потом СССР долгое время не признавали этого факта.) Всю жизнь сопровождали Ходасевича болезни и безденежье. Чтобы прокормить себя, он должен был, начиная с юности, писать статьи, очерки, рецензии, заметки. Н. Берберова пишет, что только за 1922–1939 годы было написано «более 300 критических статей Ходасевича, рассеянных по многочисленным эмигрантским издани

Т. П о л е т а ев а ям»***. Среди этих текстов – и воспоминания, в которых оживает удивительная эпоха. В настоящее издание вошла книга «Некрополь», составленная автором незадолго до его смерти, а также мемориальные очерки, выходившие в разное время в русских и зарубежных изданиях. Воспоминания Ходасевича – великолепный памятник времени, памятник ярким личностям, составившим славу российской культуры начала ХХ века; эти тексты, написанные почти 100 лет назад, и сегодня звучат необыкновенно современно и актуально, заставляя нас задуматься о прошлом, настоящем и будущем нашей страны. Татьяна Полетаева *** См. ее предисловие к книге В. Ходасевича «Литературные статьи и воспоминания». Нью-Йорк, 1954. С. 7.