Военно-исторический журнал, 2025, № 2

Покупка

Новинка

Тематика:

История военного дела

Издательство:

ФГБУ "РИЦ "Красная звезда" Минобороны России

Наименование: Военно-исторический журнал

Год издания: 2025

Кол-во страниц: 124

Дополнительно

Тематика:

ББК:

УДК:

- 355: Военное искусство. Военные науки. Оборона страны. Вооруженные силы

- 623: Военная техника

- 94: Всеобщая история

- 944: История России (СССР)

ОКСО:

- 46.00.00: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

- 56.00.00: ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА. ВОЕННЫЕ НАУКИ

- 57.00.00: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГРНТИ:

Скопировать запись

Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов

Е жегодно 23 февраля Россия отмечает День защитника Отечества. История праздника берёт свое начало 28 января (15 января по ст. ст.) 1918 года. В этот день Совет народных комиссаров принял Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Первая мировая война ещё не закончилась. 16 февраля 1918 года немцы уведомили советскую сторону, что через два дня срок перемирия между Германией и Россией подойдёт к концу. Возобновив огонь, кайзеровские войска быстро продвигались на восток. Уже 3 марта большевики подписали Брестский мир на немецких условиях. В начале 1919 года советское руководство решило отметить годовщину создания РККА. Планировалось задействовать 17 февраля — День красного подарка (благотворительная акция с привлечением населения по сбору средств для обеспечения Красной армии), однако дата выпала на понедельник. Праздник передвинули на воскресенье 23 февраля. После 1919 года несколько лет годовщину образования Красной армии не отмечали. Празднования возобновили в 1922 году, за дату взяли уже привычное 23 февраля. К этому событию приурочили «Неделю помощи красноармейцам и инвалидам по Петроградской губернии». С тех пор День Красной армии отмечали уже ежегодно. С 1946 года этот праздник стал называться Днём Советской армии, а с 1949 по 1992 год — Днём Советской армии и Военноморского флота. Со сталинских времён официальная историография СССР связывала 23 февраля с победами красноармейцев под Псковом и Нарвой. На сегодняшний день историки расходятся в трактовке событий. Лишь в 1995 году, через несколько лет после начала существования современной России, у нас в стране стали отмечать День защитников Отечества. В Федеральном законе от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы России» 23 февраля носит официальное наименование «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. — День защитников Отечества». В 2006 году из официального описания Дня воинской славы России исключили слова «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г.». Тогда же понятие «защитник» оказалось в единственном числе. С 2002 года 23 февраля является нерабочим днём. Со временем День защитника Отечества стал больше гендерным праздником. В современной России 23 февраля поздравляют не только мужчин в военной форме, но и вообще всех представителей мужского пола. Ежегодно в этот день Президент страны обычно обращается с поздравительной речью к россиянам, возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. По всей России, особенно в городах-героях, проходят торжественные мероприятия. Города украшают праздничными плакатами, флагами и инсталляциями, а вечером гремит праздничный салют. В столице нашего государства — Москве ко Дню защитника Отечества проходит большой концерт с участием ведущих исполнителей отечественной эстрады, где обязательно исполняется популярная с советских времён песня, припев которой известен многим поколениям: «Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед, тебе, любимая, родная армия, шлёт наша Родина песню-привет!» «НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ…» ͮͯ февраля — День защитника Отечества ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ Публикация Н.Л. Крыловой Памятник «Слава защитникам Отечества» г. Лыткарино, Московская обл. Публикация Н.Л. Крыловой

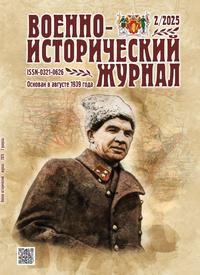

февраль №2(778) 2025 В оформлении обложки номера использован фотопортрет Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова ‹‹Военно-исторический журнал›› включён в Перечень российских рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук; в базу данных Russian Science Citation Index на Web of Science РЕДАКЦИЯ Главный редактор ЧАЧУХ Игорь Мадинович, заслуженный журналист РФ, полковник запаса Научные редакторы П.А. АФАНАСЬЕВ, полковник в отставке; Е.В. ДОБЫЧИНА, кандидат исторических наук; В.А. ЕВДОКИМОВ, подполковник в отставке; А.Л. КУРСОВА; С.В. МАНЮКОВ, полковник в отставке; А.Н. ОВЧИННИКОВ, подполковник в отставке; А.В. ПЕТРОЧИНИН; А.А. ПИМЕНОВ, полковник в отставке; О.А. ТВИРОВА Ответственный секретарь М.В. ЗАБРОДИНА Секретариат А.А. ЛАНЦОВА (заместитель ответственного секретаря); Ю.В. СНЕГОВА Литературная редакция Н.И. ВАХРОМЕЕВА; А.И. ПАВЕЛКОВСКАЯ; А.М. ПЕТРОВ, полковник в отставке Заведующий редакцией Е.С. ЛЕБЕДИНСКИЙ Перевод А.М. БОРОВИК Компьютерная вёрстка Е.Н. ПЛЕТНЁВА Обложка номера И.В. НИКОЛАЕВ капитан 1 ранга запаса РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ Н.М. БАРИНОВА — директор Историко-документального департамента Министерства иностранных дел РФ (Москва) N.M. BARINOVA — the Director of Historical Documents Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (Moscow) И.И. БАСИК — начальник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, полковник запаса, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник (Москва) I.I. BASIK — the Chief of the Research Institute (of Military History) of the Military Academy of the General Staff of the RF Armed Forces, Colonel (res.), Cand. Sc. (Hist.), Senior Researcher (Moscow) А.А. БУДКО — директор Военно-медицинского музея МО РФ, полковник медицинской службы в отставке, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ (Санкт-Петербург) A.A. BUDKO — the Director of the Military Medical Museum of the Russian Defence Ministry, Colonel (med. service, ret.), D. Sc. (Medicine), Professor, Honoured Doctor of Russia (St. Petersburg) Е.Ю. ГУСЬКОВА — руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения Российской академии наук, доктор исторических наук (Москва) Ye.Yu. GUSKOVA — the Director of the Centre for the Studying the Balkans crisis of the Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, D. Sc. (Hist.) (Moscow) А.А. ЗДАНОВИЧ — старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант, доктор исторических наук (Москва) A.A. ZDANOVICH — Senior Researcher of the Research Institute (of Military History) of the Military Academy of the General Staff of the RF Armed Forces, Lieutenant-General, D. Sc. (Hist.) (Moscow) А.В. КИРИЛИН — декан факультета специальных исторических, гуманитарных дисциплин и военномемориальной работы Российского государственного социального университета, генерал-майор, кандидат исторических наук (Москва) A.V. KIRILIN — Dean of the Faculty of Special Historical, Humanitarian Disciplines and Military Memorial Work of the Russian State Social University, Major-General, Cand. Sc. (Hist.) (Moscow) В.М. КРЫЛОВ — директор Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, полковник в отставке, доктор исторических наук, профессор, действительный член РАРАН, заслуженный работник культуры РФ (Санкт-Петербург) V.M. KRYLOV — the Director of the Military Historical Museum of Artillery, Engineer and Signal Communications Troops, Colonel (ret.), D. Sc. (Hist.), Professor, Full Member of the Russian Academy of Missile and Artillery Sciences (RAMAS), RF Honoured Worker of Culture (St. Petersburg) В.Н. ЛОБОВ — генеральный инспектор Министерства обороны РФ, генерал армии, доктор военных наук, кандидат исторических наук, профессор (Москва) V.N. LOBOV — General Inspector of the Ministry of Defence of the Russian Federation, General of the Army, D. Sc. (Mil.), Cand. Sc. (Hist.), Professor (Moscow) С.В. МИРОНЕНКО — научный руководитель Государственного архива Российской Федерации, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН (Москва) S.V. MIRONENKO — Scientific leader of the State Archives of the Russian Federation, D. Sc. (Hist.), Corresponding Member of the RAS (Moscow) А.К. НИКОНОВ — директор Центрального музея Вооружённых сил, полковник в отставке, кандидат исторических наук (Москва) A.K. NIKONOV — the Director of the Central Museum of the Armed Forces, Colonel (ret.), Cand. Sc. (Hist.) (Moscow) Э.А. ПАДЕРИН — начальник Архивной службы Вооружённых сил Российской Федерации, полковник (Москва) E.A. PADERIN — Head of the Archival service of the Russian Armed Forces, Colonel (Moscow) И.А. ПЕРМЯКОВ — директор Российского государственного архива новейшей истории, полковник запаса, кандидат исторических наук (Москва) I.A. PERMYAKOV — The Director of the Russian State archive of Modern History, Colonel (res.), Cand. Sc. (Hist.) (Moscow) Ю.А. ПЕТРОВ — директор Института российской истории Российской академии наук, доктор исторических наук (Москва) Yu.A. PETROV — the Director of the Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences, D. Sc. (Hist.) (Moscow) В.С. ХРИСТОФОРОВ — главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, генерал-лейтенант, доктор юридических наук, член-корреспондент РАН (Москва) V.S. KHRISTOFOROV — Chief Researcher of the Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences, Lieutenant-General, D. Sc. (Law), Corresponding Member of the RAS (Moscow) А.О. ЧУБАРЬЯН — научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук, академик РАН, профессор (Москва) A.O. CHUBARYAN — Scientific leader of the Institute of Global History of the Russian Academy of Sciences, Academician of the RAS, Professor (Moscow)

СОДЕРЖАНИЕ И.В. КИСЕЛЕВ — «…Люди постепенно всё больше проникались сознанием своей силы». Политическая работа в советских войсках в ходе обороны Кавказа 25 июля — 31 декабря 1942 года А.В. ОЛЕЙНИКОВ — Битва за Волынь. Русская 11-я армия против германских и австрийских войск в сражении у Берестечко в июле 1916 года Н.А. ХРЕБТОВ — «Не упустить взять нужную осторожность, дабы границы… не были неприятелем обеспокоены…». Гарнизоны северных крепостей накануне и в годы Русско-шведской войны 1788—1790 гг. Д.А. АНТРОПОВ — «Своевременно уловить, описать и осмыслить практику современной вооружённой борьбы». Деятельность ведущих отечественных военно-научных школ по разработке многоканальных комплексов радиосвязи систем управления войсками А.И. БУКРЕЕВ, Е.Д. ЖАБКО — Информационное обеспечение военно-исторических исследований: цифровые информационные ресурсы по истории мировых войн А.С. ЛИЗОГУБ — «200-летний юбилей... Полтавской битвы был отпразднован с исключительной торжественностью...». Сравнительный анализ коммеморативных мероприятий, посвящённых событиям Северной войны, в 1900—1914 гг. Человек с непростой судьбой, познавший триумф побед и горечь поражений… К 130-летию со дня рождения Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (Публикация Н.Л. Крыловой) А.А. ЗДАНОВИЧ — «Противостоящие фронту части 1-й венгерской армии находятся в процессе разложения и деморализации». Деятельность органов «Смерш» на территории Венгрии в 1944—1945 гг. С.Д. КЛИМОВСКИЙ, А.В. ЛОСИК — Военное судостроение России конца XVII — начала XX века в зеркале отечественной историографии Клубу военачальников Российской Федерации — 20 лет! (Публикация Л.Н. Бочаровой) В.Ю. КУДЕЙКИН — Имена и знамёна прославленных российских полков: вопросы преемственности Н.М. ВАСИЛЬЕВ — «Это основа нашей военной победы». Создание Вооружённых сил Республики Абхазия в 1992—1993 гг. В.А. ЛЫСЕНКО — «Избираются с строгою разборчивостью из человеколюбивых, известных своим поведением и добросовестностью женщин». Движение сестёр милосердия в Крымской войне 1853—1856 гг. 51, 119 — КНИЖНАЯ ПОЛКА ВОЕННОГО ИСТОРИКА 120 — ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ИСТОРИЯ ВОЙН ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ НАУКИ ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ КНИЖНАЯ ПОЛКА ВОЕННОГО ИСТОРИКА ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. СУЖДЕНИЯ. ВЕРСИИ ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЁННЫЕ КОНФЛИКТЫ XX—XXI вв. ЖЕНЩИНЫ В АРМИИ К.Ю. КОЛЕСНИЧЕНКО — «Главное теперь — в подготовке обороны на Дальвосте». Советские военные округа в Забайкалье и на Дальнем Востоке в 1920—1931 гг. «Несокрушимая и легендарная…». 23 февраля — День защитника Отечества (Публикация Н.Л. Крыловой) 4 2-я стр. обл. 14 22 30 40 82 95 102 104 112 117 52 64 72 ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ Генерал Штурм. К 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова (Публикация Н.Л. Крыловой) 4-я стр. обл.

CONTENTS I.V. KISELEV — «...People gradually became more and more imbued with the consciousness of their strength». Political work in the Soviet troops during the defense of the Caucasus July 25 — December 31,1942 A.V. OLEYNIKOV — The Battle of Volyn’. Russian 11th Army against German and Austrian troops in the battle of Berestechko in July 1916 N.A. KHREBTOV — «Do not fail to take the necessary precautions so that the borders... are not disturbed by the enemy...». Garrisons of the northern fortresses on the eve of and during the Russian-Swedish War of 1788—1790 D.A. ANTROPOV — «To capture, describe and understand the practice of modern armed struggle in real time». Activities of leading Russian military science schools in the development of multi-channel radio communication complexes of troop control systems V.Yu. KUDEYKIN — Names and banners of glorious Russian regiments: questions of continuity N.M. VASILYEV — «This is the basis of our military victory». Creation of the Armed Forces of the Republic of Abkhazia in 1992—1993 V.A. LYSENKO — «They are chosen with strict discretion from among women who love humanity and are known for their conduct and conscientiousness». The Movement of the Sisters of Mercy in the Crimean War, 1853—1856 A.S. LIZOGUB — «The 200th anniversary... of the battle of Poltava was celebrated with extraordinary solemnity...». Comparative analysis of the commemorative events dedicated to the events of the Northern War in 1900—1914 A man with a difficult destiny, who knew the triumph of victories and the bitterness of defeats... On the 130th anniversary of the birth of Marshal of the Soviet Union S.K. Timoshenko (Publication by N.L. Krylova) A.I. BUKREYEV, Ye.D. ZHABKO — Information support for military history research: digital information resources on the history of world wars S.D. KLIMOVSKY, A.V. LOSIK — Military shipbuilding of Russia at the end of 17 — beginning of 20 century in the mirror of domestic historiography The Military Commanders Club of the Russian Federation is 20 years old! (Publication by L.N.Bocharova) A.A. ZDANOVICH — «The units of the 1st Hungarian Army facing the front are in the process of disintegration and demoralization». Activities of the SMERSH Organs on the territory of Hungary in 1944—1945 MILITARY HISTORIAN’S BOOKSHELF — 51, 119 MEMORABLE DATES — 120 K.Yu. KOLESNICHENKO — «The main thing now is to prepare the defense of the Far East». Soviet military districts in Transbaikalia and the Far East, 1920—1931 MEMORABLE DATES MILITARY CONSTRUCTION MILITARY HISTORIAN’S BOOKSHELF MEMORABLE DATES UNKNOWN FACTS FROM THE LIFE OF SECRET SERVICES GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941—1945 FIRST WORLD WAR HISTORY OF WARS HISTORY OF MILITARY SCIENCE POINTS OF VIEW. JUDGMENTS. VERSIONS LOCAL WARS AND CONFLICTS OF THE 20th AND 21st CENTURIES WOMEN IN THE MILITARY ARMY AND SOCIETY MILITARY LEADERS AND COMMANDERS HISTORIOGRAPHY ANS SOURCE STUDIES «Indestructible and legendary...». February 23: The Defender of the Fatherland Day (Publication by N.L. Krylova) p. 2 of the cover 4 14 22 30 40 52 64 72 95 102 82 104 112 117 MILITARY LEADERS AND COMMANDERS General Storm. On the 125th anniversary of the birth of the Marshal of the Soviet Union V.I. Chuikov (Publication by N.L. Krylova) p. 4 of the cover

¹ 2 - 2025 • ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË «ГЛАВНОЕ ТЕПЕРЬ — В ПОДГОТОВКЕ ОБОРОНЫ НА ДАЛЬВОСТЕ» ÂÎÅÍÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ К.Ю. Колесниченко Сведения об авторе. Колесниченко Кирилл Юрьевич — ведущий социолог Краевого государственного автономного учреждения «Приморский научно-исследовательский центр социологии и гражданских инициатив», кандидат политических наук (г. Владивосток. E-mail: generalgrant@mail.ru). Аннотация. В статье представлены результаты проведённого на основе сведений архивных материалов и научных работ анализа создания и совершенствования советских территориальных общевойсковых объединений, а также формирований военно-морских сил и пограничной охраны на Дальнем Востоке и в Забайкалье от образования первых советских военных округов до создания Японией с началом оккупации ею Маньчжурии осенью 1931 года очага войны у границы СССР, потребовавшего наращивания войск и сил для её обороны. Отражены оценки руководством СССР и военным командованием характера военных угроз нашей стране с востока. Освещены формирование и совершенствование органов военного управления, группировок войск и сил, их боевой и численный состав. Анализ показал, что в указанный период, определявшийся советским руководством на основе верной оценки международной обстановки, ограниченный состав войск и сил РККА на Дальнем Востоке и в Забайкалье соответствовал уровню военной опасности, экономическим возможностям государства и обеспечивал решение оборонных задач в тех регионах. Ключевые слова: СССР; Дальний Восток; Забайкалье; военная безопасность; Сибирский военный округ; Особая Краснознамённая Дальневосточная армия; Морские силы Дальнего Востока; Амурская военная флотилия. Советские военные округа в Забайкалье и на Дальнем Востоке в ͭ͵ͮͬ—ͭ͵ͯͭ гг. Фрагмент панорамы «Волочаевская битва» Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова

ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË • ¹ 2 - 2025 В ыбор темы статьи и хронологических рамок освещаемого периода продиктован тем, что в работах по истории советских войск и сил на Дальнем Востоке и в Забайкалье не затронут или отражён фрагментарно ряд важных аспектов военного строительства там в 1920-е годы. Авторы изданий об истории Краснознамённого Дальневосточного, Забайкальского и Сибирского военных округов, Тихоокеанского флота, Амурской флотилии и других работ1 в основном осветили изменения их состава в конце 1930-х — 1940-е годы. А созданию и совершенствованию советских территориальных общевойсковых объединений2 в 1920—1931 гг. уделили недостаточно внимания, хотя этот опыт заслуживает изучения. Его накопление началось в сложнейших условиях Гражданской войны и иностранной военной интервенции, падения к 1920 году в сравнении с 1913-м производства промышленности до 13,8 проц., сельхозпродукции — до 40 проц., продолжалось при скудных возможностях государства, глубоком экономическом кризисе, развале хозяйства нашей страны3, вызванных огромными людскими и материальными потерями в Первой мировой и Гражданской войнах, в период послевоенного восстановления экономики и в первые годы индустриализации. Узловыми эпизодами вооружённой борьбы, определившей будущее российского Дальнего Востока и Забайкалья, в ходе которой там были созданы первые советские военные округа, стали операции: Читинские 1920 года, Монгольские 1921-го, а также в 1922 году Волочаевская и завершившая Гражданскую войну 25 октября Приморская4. Политику Японии в начале 1920-х годов советская военная разведка характеризовала как активно империалистическую. Она создала плацдарм в Китае5 и расширяла там свою экспансию6. Разработанный в 1923 году японский план войны против СССР предусматривал разгром советских войск на Дальнем Востоке и оккупацию обширной территории нашей страны7. Хотя подписанной 20 января 1925 года Конвенцией об основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией они возобновили дипломатические и консульские отношения, провозгласив намерение жить в мире и дружбе, не вести враждебную деятельность против друг друга8, у руководства СССР и командования Красной армии, советских войск в Забайкалье и на Дальнем Востоке не было иллюзий об устремлениях Токио. По оценкам штаба Сибирского военного округа (СибВО) в 1924—1926 гг., целями Японии были полное закрепление в Северной Маньчжурии и захват Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), Забайкалья и советского Дальнего Востока — Приморья, Приамурья и побережья до Камчатки. Она могла использовать силы китайских милитаристов и белоэмигрантов. Не исключались японские военная экспедиция в Якутию и наступление по реке Лене9. В Москве считали Японию одним из враждебных государств, выступавших «в качестве застрельщика и организатора нового военного выступления против СССР». Констатировали: «На Дальнем Востоке недвусмысленные притязания на советские территории и естественные богатства (рыбные промыслы, лес, нефть, уголь) обнаруживает японский империализм, выступающий как один из активных врагов СССР и союзник Англии в её противосоветских комбинациях в Азии»10. Но Токио сдерживала нехватка сырья для обеспечения нужд армии и флота в войне против СССР. Поэтому Япония намеревалась сначала захватить богатую сырьём Маньчжурию и создать плацдарм для нападения на СССР. А силы китайских милитаристов сковывала сложная внутриполитическая обстановка в Поднебесной. Это позволяло СССР решать оборонные задачи на востоке небольшим числом войск и сил РККА. Их оказалось достаточно, чтобы в Советско-китайском вооружённом конфликте 1929 года, вызванном захватом Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) силами правителя Маньчжурии генерала Чжан Сюэляна, восстановить права СССР на КВЖД и исключить реализацию китайского плана перерезать Транссибирскую магистраль войсками 300-тысячной Мукденской армии (в т.ч. свыше 130 тыс. человек11, сосредоточенных у советскокитайской границы) при поддержке Сунгарийской речной военной флотилии и вооружённых отрядов белогвардейцев (до 70 тыс. человек), взорвать железнодорожные туннели у Байкала, изолировав Дальний Восток СССР от его центральных районов12. Обострение военной угрозы СССР японской оккупацией Маньчжурии потребовало наращивания войск и сил РККА на Дальнем Востоке и в Забайкалье. 27 ноября 1931 года генсек ЦК ВКП(б) И.В. Сталин писал наркомвоенмору, председателю Реввоенсовета СССР К.Е. Ворошилову: «Дела с Японией сложные, серьёзные… не исключено и даже вероятно, что она протянет руку к нашему Дальвосту… если мы не займёмся сейчас же организацией ряда серьёзных предупредительных мер военного и невоенного характера, — то японцы смогут осуществить свой план… Главное теперь — в подготовке обороны на Дальвосте»13. Сведения, представленные в таблице, показывают: в Сибири и на Дальнем Востоке в освещаемый период были реализованы более двух десятков мер по созданию и преобразованию советских территориальных общевойсковых объединений. Большинство из них — около полутора десятков за неполные 3 года — с декабря 1919 года до окончания Гражданской войны.

Совнарком (СНК) РСФСР декретом от 4 мая 1918 года предписал в дополнение к шести советским военным округам учредить ещё 5, из них 3 в Сибири и на Дальнем Востоке: ЗападноСибирский (ЗСВО), Средне-Сибирский и Восточно-Сибирский (ВСВО). Но их формирование прекратили военные действия. В июне того же года войска и управление ВСВО обратили на комплектование Гродековского, затем Уссурийского фронтов14. Созданный в марте 1920 года штаб ВСВО в сентябре того же года был слит со штабом 5-й армии Восточного фронта. В сентябре 1922-го восстановлен как самостоятельный. Упразднён приказом РВСР № 171/55 от 24 января 1923 года. Западно-Сибирский военный округ был образован постановлением Сибревкома от 3 декабря 1919 года под названием Омского (штаб в Омске)15, подчинён Реввоенсовету (РВС) 5-й армии Восточного фронта. 24 декабря переименован в Сибирский (СибВО). Ещё через месяц — в ЗСВО. В него входили территории Омской, Томской, Тобольской, Челябинской, Семипалатинской и Алтайской губерний. 20 апреля 1920 года РВСР приказом № 597/102 учредил должность помощника главнокомандующего всеми Вооружёнными силами Республики (помглавкома) по Сибири. Ему подчинялись войска в Сибири, Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском военных округах, укрепрайоны. В штаб помглавкома по Сибири в декабре 1920-го вошёл штаб расформированного ЗСВО. Помглавкома был членом учреждённого 26 апреля 1921 года приказом РВСР № 893 РВС войск Сибири. Его возглавлял председатель Сибревкома. 8 мая 1922-го приказом РВСР № 1153/225 должность помглавкома была преобразована в пост командующего войсками Сибири, возглавившего РВС войск Сибири. Его штаб был переименован в штаб войск Сибири, восстановлен ЗСВО. В Вступлением частей Народно-революционной армии Дальневосточной республики во Владивосток ͮͱ октября ͭ͵ͮͮ г. завершилась Гражданская война в России Плавбаза «Амур» 68-го отдельного речного гидроавиаотряда Дальневосточной флотилии Мониторы Дальневосточной флотилии 6

ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË • ¹ 2 - 2025 него вошли территории Пермской, Екатеринбургской, Челябинской, Тобольской, Омской, Алтайской, Новониколаевской и Томской губерний, а также в январе 1923-го — территория упразднённого ВСВО. 24 января 1923 года приказом РВСР № 171/55 РВС и штаб войск Сибири упразднили. ЗСВО в мае 1923-го передал территории Пермской, Екатеринбургской, Челябинской и Тобольской губерний Приволжскому военному округу16. В военном строительстве участвовала Дальневосточная республика (ДВР) — буферное государство, созданное с целью предотвратить военное столкновение Советской России с Японией, обеспечить условия эвакуации японских войск и разгрома белых на Дальнем Востоке17. Провозгласивший ДВР I Учредительный съезд представителей трудящихся Забайкалья постановлением от 2 апреля 1920 года поставил народно-революционной власти задачу «сплотить в единую Народно-революционную армию все разрозненные партизанские силы»18. Сухопутные войска ДВР создали на базе частей ВосточноСибирской советской армии, преобразованных в марте 1920 года в Народно-революционную армию (НРА) Прибайкалья, в апреле — в НРА Забайкалья, в мае того же года — в НРА ДВР19. Созданное временной земской властью Прибайкалья военное ведомство 9 апреля 1920-го преобразовали в Военное министерство. Его глава стал военным министром. Полевые войска подчинялись главкому всеми вооружёнными силами ДВР. Создали главный штаб Военного министерства, объединённый приказом военсовета НРА ДВР № 4 от 30 июня 1921 года со штабом главкома в единый штаб НРА. Военный министр стал одновременно главкомом и председателем воен совета НРА. Войска свели в армии и группы войск, создали фронты, а также 17 августа 1921 года — ВосточноЗабайкальское и Приамурское окружные воинские управления. Затем на их основе — два военных округа. 21 сентября того же года — Приамурский, переформированный 15 января 1922-го в штаб Восточного фронта. 3 ноября 1921 года — Забайкальский, упразднённый 2 мая 1922-го. 27 октября 1921 года для руководства войсками, участвовавшими (на правах дивизии) в ликвидации якутского восстания, образовали штаб командующего вооружёнными силами Якутской губернии, с марта 1922-го — всеми вооружёнными силами Якутской губернии и Северного края, с июня того же года — войск Якутской АССР. Он подчинялся командованию: до сентября 1922 года — 5-й армии и ВСВО, до января 1923-го — ВСВО, до июня 1924-го — ЗСВО, до расформирования в июне 1925 года — СибВО. 5-я армия20, расформированная по приказу РВСР от 6 сентября 1922 года, возродилась, как только по постановлению Народного собрания ДВР от 14 ноября 1922 года и декрету Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) от 15 ноября Дальневосточная республика стала частью РСФСР. Постановлением РВСР, объявленным приказом военсовета НРА № 1 от 16 ноября, НРА ДВР была переименована в Красную армию. 22 ноября 1922 года приказом РВС войск Сибири № 728/50 — в 5-ю армию. 1 июля 1923-го РВС СССР Административно-территориальное деление российского Дальнего Востока и Сибири в ͭ͵ͮͭ г.

¹ 2 - 2025 • ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË Объединения Решения Даты Территории Создан Омский ВО (в подчинении 5-й армии) Постановление Сибревкома 3 декабря 1919 г. Алтайской, Енисейской (временно), Омской, Семипалатинской, Тобольской (с 21 апреля 1920 г. Тюменская), Томской, Челябинской губерний. Управление в Омске. С августа 1921 г. штаб помглавкома ВСР по Сибири в Новониколаевске (с 1926 г. Новосибирск), приказом РВСР от 8 мая 1922 г. переименован в штаб войск Сибири Переименован в Сибирский ВО (СибВО) Постановление РВС 5 А 24 декабря 1919 г. Переименован в ЗападноСибирский ВО (ЗСВО) Постановление Сибревкома 25 января 1920 г. Штаб ЗСВО слит со штабом помглавкома ВСР по Сибири Директива главкома ВСР 8 декабря 1920 г. Создан Восточно-Сибирский ВО (ВСВО) Приказ РВСР № 387/63 15 марта 1920 г. Енисейской, Иркутской, Томской (с мая) губерний. Штаб в Красноярске Создана Народнореволюционная армия Дальневосточной Республики (НРА ДВР, с марта 1920 г. НРА Прибайкалья, с апреля 1920 г. — НРА Забайкалья, с мая 1920 г. — НРА ДВР) Постановление временной земской власти Прибайкалья 10 марта 1920 г. Западного и Восточного Забайкалья, Амурской, Приморской областей, Сахалина и Камчатки*. Штаб в Верхнеудинске (в 1934 г. переименован в Улан-Удэ, март— ноябрь 1920 г.), в Чите (ноябрь 1920 — ноябрь 1922 г.) Постановление съезда представителей трудящихся Забайкалья 2 апреля 1920 г. Штаб ВСВО слит со штабом 5 А Приказ РВСР № 1952/365 26 сентября 1920 г. В состав включили Якутскую и часть Забайкальской губернии Созданы ВосточноЗабайкальское и Приамурское окружные воинские управления Приказ военного совета НРА ДВР № 166 17 августа 1921 г. Создан Приамурский военный округ Приказ военсовета НРА № 261 21 сентября 1921 г. Амурской, Приамурской, Приморской областей Учреждён штаб командующего вооружёнными силами Якутской губернии** Приказ войскам 5 А и ВСВО № 1674 27 октября 1921 г. Якутской губернии, с 27 апреля 1922 г. Якутской АССР Штаб Приамурского ВО переформирован в штаб Восточного фронта Приказ главкома НРА № 8/оп 15 января 1922 г. Создан Забайкальский военный округ (ЗабВО) Приказ военсовета НРА № 360 3 ноября 1921 г. Забайкальской и Прибайкальской областей Упразднён ЗабВО Приказ военного совета НРА ДВР № 277 2 мая 1922 г. Восстановлен ЗСВО (штаб в Омске, с января 1923 г. в Новониколаевске) Приказ РВСР № 1153/225 8 мая 1922 г. Алтайской, Омской, Томской, Новониколаевской, а также в мае 1923 г. переданных в Приволжский ВО Пермской, Екатеринбургской, Тюменской и Челябинской губерний Расформирована 5 А, создан штаб ВСВО Директива РВС войск Сибири № 63/нш 6 сентября 1922 г. Переименована НРА ДВР в 5 А (с 1 июля 1923 г. 5-я Краснознамённая) Приказ РВС войск Сибири № 728/50 22 ноября 1922 г. Забайкалья, Дальнего Востока, Чукотки (с расформированием 5А территории включены в СибВО) Упразднён ВСВО Приказ РВСР № 171/55 24 января 1923 г. Территория ВСВО разделена между ЗСВО и 5-й армией Расформирована 5 А Июнь 1924 г. ЗСВО переименован в СибВО Приказ РВС СССР № 757/138 12 июня 1924 г. Сибири и Дальнего Востока, после создания ОДВА — Западно-Сибирского края, Ойротской, Хакасской АО, Красноярского края (с мая 1935 г.) Таблица Советские территориальные общевойсковые объединения в Сибири и на Дальнем Востоке в ͭ͵ͮͬ—ͭ͵ͯͭ гг.

ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË • ¹ 2 - 2025 Расформирован штаб войск Якутской АССР Распоряжение РВС СибВО 7 июня 1925 г. Создана Особая Дальневосточная армия (ОДВА) Приказ РВС СССР № 227/41 6 августа 1929 г. Дальнего Востока, Бурят-Монгольской АССР, Иркутского округа Сибирского края. Штаб в Хабаровске Аббревиатуры в таблице: ВСР — Вооружённые силы Республики (РСФСР), РВСР — Реввоенсовет Республики (РСФСР). Составлена по: Сибирский военный округ // Военная энциклопедия (ВЭ) в 8 т. Т. 7. М.: Воениздат, 2003. С. 467; Пятая армия // ВЭ. Т. 7. С. 100; Восточно-Сибирский военный округ // ВЭ. Т. 2. М.: Воениздат, 1994. С. 290; Забайкальский военный округ // ВЭ. Т. 3. М.: Воениздат, 1995. С. 196; Народно-революционная армия Дальневосточной Республики // ВЭ. Т. 5. М.: Воениздат, 2001. С. 379—381; Центральный государственный архив Советской армии: путеводитель в 2 т. Т. 1. Minneapolis: East View Publications, 1991. С. 152—168, 193—195, 214—225, 300—307, 357—559. URL: http://guides.eastview.com/browse/ browse.html#501; Центральный государственный архив Советской армии (с июня 1992 г. Российский государственный военный архив): путеводитель в 2 т. Т. 2. Minneapolis: East View Publications, 1993. С. 421—423. * По постановлению Временного делового президиума правительства ДВР от 1 ноября 1920 г. войска НРА в Западном и Восточном Забайкалье, Амурской, Приморской областях, на Сахалине и Камчатке подчинялись главкому всеми вооружёнными силами ДВР. ** Штаб командующего вооружёнными силами Якутской губернии в марте 1922-го переименовали в штаб командующего всеми вооружёнными силами Якутской губернии и Северного края, в июне того же года — в штаб войск Якутской АССР. присвоил ей почётное наименование Краснознамённая21. К концу того же года численность войск 5 А сократили с 36 тыс. до 17,6 тыс. человек22. Штаб 5-й армии дислоцировался в Чите. В Приморье, Приамурье и других дальневосточных районах — входивший в 5-ю армию до передислокации в январе 1924 года на Украину 17-й Приморский корпус со штабом в Уссурийске (1-я Забайкальская, 2-я Приамурская и 36-я стрелковые дивизии, отдельная Дальневосточная кавалерийская бригада, Владивостокский караульный и 16-й железнодорожный полки, сапёрный и строительный батальоны, бронепоезд, военные госпитали, Хабаровское отделение артсклада, 2-й авиаотряд и др.)23. Преобразования органов военного управления, войск и сил продолжались в ходе военной реформы 1924—1925 гг.24 Специфика реформирования войск на Дальнем Востоке заключалась в том, что там в связи с обстановкой у нашей границы предпочтение отдавали кадровым дивизиям25. В тот период органы управления и войска СибВО переходили на штаты мирного времени и решали задачи укрепления обороны, включая разработку оперативных планов, боевую подготовку, воссоздание и совершенствование системы учёта призывных и мобилизационных ресурсов, участвовали в борьбе с бандитизмом26. По приказам РВС СССР № 564 от 15 апреля 1924 года и № 595 от 27 сентября 1926-го был реорганизован окружной аппарат управления. Для внедрения территориально-милиционной системы комплектования РККА по постановлению ЦИК и СНК СССР «О реорганизации местных органов Народного комиссариата по военно-морским делам» от 9 января 1925 года военкоматы преобразовали в территориальные управления27. 12 июня 1924 года РВС СССР приказом № 757/138 переименовал ЗСВО в СибВО с подчинением ему войск и военных учреждений в Сибири и на Дальнем Востоке. 5-я армия была расформирована. Её части обращены на комплектование в СибВО к 1 июля 1924 года двух стрелковых корпусов — 18 ск (35-я Сибирская и 36-я Забайкальская стрелковые дивизии, управление ск в июле 1924, 1929—1930 гг. и с февраля 1932 гг. в Чите, в июле 1924—1929, декабре 1930 — июле 1931, сентябре 1931 — феврале 1932 гг. в Иркутске, июле—сентябре 1931-го в Верхнеудинске) и 19 ск (1-я Тихоокеанская и 2-я Приамурская стрелковые дивизии, управление ск в Хабаровске). В СибВО также входили 5-я отдельная Кубанская и 9-я отдельная Дальневосточная кавалерийские бригады, два отдельных авиаотряда — 25-й (Чита) и 19-й «Дальневосточный ультиматум» (Спасск-Дальний), 41-й и 42-й авиапарки, несколько бронепоездов, сапёрных и других воинских частей28. СибВО участвовал в реализации пятилетней программы национального строительства в РККА (формирования на циональных частей). До её принятия пленумом РВС СССР 28 ноября 1924 года как ориентировочной в Якутской ССР находились национальная отдельная стрелковая рота с кавалерийским взводом (239 человек). В ходе реализации программы создали якутскую школу младшего комсостава, а также бурят-монгольские школу младшего комсостава кавалерии и отдельный кавалерийский эскадрон, объединённые в 1927 году в Отдельный Бурят-Монгольский кавалерий