Атом, 2024, № 1

научно-популярный журнал

Покупка

Новинка

Тематика:

Атомная энергетика. Радиохимическое производство / Молекулярная и атомная физика. Физика газов и жидкостей

Наименование: Атом

Год издания: 2024

Кол-во страниц: 52

Дополнительно

Тематика:

- 161001: Атомная энергетика. Радиохимическое производство

- 240602: Молекулярная и атомная физика. Физика газов и жидкостей

ББК:

УДК:

- 5391: Ядерная, атомная, молекулярная физика

- 621: Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника. Технология машиностроения в целом

ОКСО:

Скопировать запись

Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов

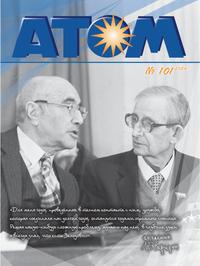

– год юбилейных дат, связанных с созданием отечественного ядерного оружия: 120-летие со дня рождения Ю. Б. Харитона, 110-летие со дня рождения Я. Б. Зельдовича. Ю. Б. Харитон – это целая эпоха в становлении ядерного оружейного комплекса нашей страны. Талантливый физик, чьи первые научные работы признаны классическими, отказавшийся от личной исследовательской работы ради большого дела, которому была отдана вся жизнь. Я. Б. Зельдович – он был уникален в своем творчестве – от физики горения и взрыва, через ядерное оружие до самых глубин астрофизики и космологии. А. Д. Сахаров назвал его человеком универсальных интересов. По мнению Л. Д. Ландау, ни один физик, исключая Ферми, не обладал таким богатством новых идей. Это о нем говорил И. В. Курчатов: «А все-таки Яшка гений!».

Ãëàâíûé ðåäàêòîð В. À. Разуваев (ãëавный нàучный сотрудник ИТМФ, доктор физ.-мат. наук); Í. À. Âîëêîâà (çàì. ãë. ðåäàêòîðà); À. Ê. Ìóçûðÿ (çàì. ãë. ðåäàêòîðà, доктор техн. íàóê ÂÍÈÈÒÔ) Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ Ю. А. Астайкина (старший научный сотрудник КБ-3); И. Л. Жильцова (старший научный сотрудник КБ-3); Г. А. Карташов (советник при дирекции РФЯЦ-ВНИИЭФ, профессор); Â. È. Ëóêüÿíîâ (главный специалист СДС ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ); В. Л. Львов (старший научный сотрудник ИТМФ); À. Å. Ìàëååâ (õóäîæíèê-èíæåíåð ÈßÐÔ) ; А. О. Наумов (старший научный сотрудник ИТМФ); А. À. Косогоров (íà÷àëüíèê îòäåëà ÈßÐÔ); À. Â. ×óâèêîâñêèé (íà÷àëüíèê ÈÏЦ ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ) Редактор Н. П. Гомонова Êîìïüþòåðíàÿ ïîäãîòîâêà îðèãèíàëà-ìàêåòà М. С. Мещерякова © ÔÃÓÏ «ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ», 2024 © Àâòîðû ïóáëèêàöèé, 2024 Îòïå÷àòàíî â Èçäàòåëüñêî-ïîëèãðàôè÷åñêîì цåхå ФГУП «ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ», 2024 ã. Свободная цена ÀÒÎÌ ÀÒÎÌ НАУЧНОПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÊÎÌÈÒÅÒÎÌ ÐÔ ÏÎ ÏÅЧÀÒÈ ¹ 12751 îò 20.07.94 ã. Èçäàåòñÿ ñ äåêàáðÿ 1994 ã. В НОМЕРЕ: Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 05.04.2024 г. Ôîðìàò 84×108/16 Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Óñë. ïå÷. ë. ∼ 6,0 Ó÷.-èçä. ë. ∼ 5,5 Òèðàæ 1000 ýêç. Çàêàç 327-2024 ¹ 1(101)’2024 Àäðåñ ðåäàêöèè: 607188, ã. Ñàðîâ Íèæåãîðîäñêîé îáë., ïð. Ìèðà, ä. 37, ФГУП «ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ». Òåëåôîí: (831-30) 775-85. E-mail: volkova@vniief.ru ÓЧÐÅÄÈÒÅËÜ – ÔÃÓÏ «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ЯДÅÐÍÛÉ ÖÅÍÒÐ - ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 12+ АТОМНЫЙ ПРОЕКТ. ИСТОРИЯ. ЛЮДИ ЗНАКОМСТВО 2 Из биографических записей Ю. Б. Харитона. К 120-летию со дня рождения 13 Б. В. Литвинов Ю. Б. Харитон – человек и учитель 20 З. М. Азарх Моих друзей прекрасные черты 24 Н. П. Волошин Он умел слушать... 25 Ю. Б. Харитон Наука сегодня 27 Ю. Б. Харитон Мои учителя и друзья 30 Ю. Б. Харитон Счастливейшие годы моей жизни 35 Биографическая справка. К 110-летию со дня рождения Я. Б. Зельдовича 36 Л. А. Сена Как был «открыт» Зельдович 39 А. Д. Сахаров Человек универсальных интересов 42 В. А. Цукерман Это было похоже на колдовство 44 Д. И. Блохинцев – ученый, руководитель, художник, поэт На 4-й стр. обложки: зима в Сарове. Художник – Т. В. Андреева. 1

АТОМНЫЙ ПРОЕКТ. ИСТОРИЯ. ЛЮДИ Из биографических записей Ю. Б. Харитона О своем прадеде я не знаю ничего. Не знаю даже его имени, так как не могу вспомнить отчество деда. Имя деда – Иосиф – помню не непосредственно, а по отчеству отца. Помню только, что в столовой или в спальне деда была на стене не то фотография, не то дагерротип мужчины. Бабушка говорила мне, что это портрет отца дедушки… Это было в Феодосии в 1912 г. Мне было 8 лет. Дед был уже старым человеком. Я думаю теперь, что предчувствуя недалекую смерть, он захотел познакомиться с единственным своим внуком, носившим его почему-то греческую, а не характерно еврейскую фамилию – Харитон… Родителей матери я совсем не помню. Их фамилия была Буровские и жили они в Краснодаре – в то время называвшемся Екатеринодаром. Однако помню несколько эпизодов из поездки в Краснодар, куда меня тоже возили показывать. Как я потом выяснил, это было летом 1907 г. Запомнилась встреча на Екатеринодарском вокзале. Я стою на перроне около высоченных ступенек вагона, и меня поочередно хватают и целуют какие-то люди. Второй эпизод – играем во дворе дома. Я сижу верхом на тыкве, которая кажется мне гигантской. Ноги далеко не достают даже до ее «экватора». Кругом дети – вероятно, мои двоюродные сестры. И последнее, что запомнилось, – появлявшийся иногда во дворе глухонемой нищий – калека без ног. В соответствии со звуками, которые он издавал, его называли «мемека», и я его очень боялся. Ни одного лица в памяти не осталось. Мне было, кажется, года три… Перехожу к следующему поколению – моим родителям. Отец – Борис Осипович Харитон. Окончил юридический факультет Киевского университета. Попасть тогда в университет еврею было не просто, была жесткая процентная норма – то ли 3, то ли 5 процентов. Повидимому, был толковый молодой человек. После окончания университета отец женился на феодосийской девушке Фанни Моисеевне Рогальской. Она родила двух дочерей – Лидию 1 апреля 1900 г. и Фанни 12 декабря 1901 г. При рождении младшей дочери Фанни Моисеевна умерла и девочки остались на попечении ее родителей и трех теток – сестер Фанни Моисеевны. Я познакомился с ними в 1912 г., когда был в Феодосии у деда. Помню их хорошо. Тетя Маруся и тетя Ася погибли, когда немцы заняли Крым. Младшая – тетя Дина – примерно с 1912 г. жила с нами в Петербурге, окончила Бестужевские курсы (тогда единственное высшее учебное заведение в России, где могли учиться женщины) и всю жизнь работала корректором. Она вышла замуж за художника Ивана Александровича Милицина и переехала с ним в Москву, избежав участи своих сестер. Отец, как я слышал в детстве, на полученное за женой приданое открыл в Крыму новую газету «Южный Курьер». В детстве я помню большую групповую фотографию – весь штат редакции с отцом посередине в первом ряду. Газета просуществовала недолго, по-видимому, отец был неважным коммерсантом. Но журналист был хороший, так как через некоторое время он появился в Петербурге в должности ответственного редактора кадетской газеты «Речь», главными идеологами которой были Милюков и Гессен. Фамилия отца, как мне недавно сказали, упоминается в «Еврейской энциклопедии» (было такое издание, вышедшее, кажется, за несколько лет до первой империалистической войны). Стол его в редакции, как мне говорили, находился прямо напротив стола Милюкова… Для ясности надо перейти теперь к моей матери – по рождению Мирре Яковлевне Буровской. Каким-то образом она оказалась актрисой МХАТа. Как могла провинциальная еврейская Ю. Б. Харитон Бабушка – Берта Григорьевна К 120-летию со дня рождения АТОМ № 101 2

женщина, бывшая уже замужем, пробиться во МХАТ – мне неясно. Повидимому, были какие-то способности. Так же неясно, как отец, живший в Петербурге, умудрился жениться на московской актрисе. Во всяком случае, она разошлась с первым мужем и вышла замуж за отца. Ее театральный псевдоним был Биренс. В вышедшем лет двадцать назад сборнике о Художественном театре со многими фотографиями я обнаружил и ее фотографию в роли Митиль (в «Синей птице» Метерлинка). Для этой роли она очень подходила, будучи изящной и очень миниатюрной женщиной. Какие еще роли она играла, я не знаю, так как расстался с ней очень рано. Когда мне было лет 6 или 7, она поехала (году в 1910–1911) на какой-то из европейских курортов полечиться. Там она познакомилась с одним из известных берлинских психиатров, разошлась с отцом и вышла замуж за этого профессора Эйтингона, одного из последователей Фрейда. В следующий раз я встретился с матерью через 15 лет, когда остановился у нее на несколько дней по пути в Кембридж. Она сравнительно мало изменилась. И уверенной рукой вела свое 11-комнатное двухэтажное хозяйство с вымуштрованным персоналом. Профессор Эйтингон оказался очень приятным человеком. Хорошо запомнился разговор с ним в 1928 г., на обратном пути из Англии. Идя домой, я подошел к газетному киоску, выбрал ряд газет и был поражен количеством и тоном фашистской литературы. Получив советское политическое воспитание, я сразу почувствовал, куда дует ветер. Вечером я спросил профессора Эйтингона, не кажется ли ему, что Германия полным ходом движется к фашизму. Он улыбнулся и сказал: «Это все чепуха, над ними все смеются, это просто мода. Через несколько лет о них все забудут». Как трудно отказаться от веры в то, что привычный образ жизни является абсолютно стабильным! Ведь это было всего за 5 лет до прихода Гитлера к власти. Муж матери был родом из Польши и, хотя много лет прожил в Германии не перешел в немецкое подданство. Поэтому они сравнительно легко смогли уехать из Германии и не попали в мясорубку «окончательного решения еврейского вопроса в Германии». Ему предлагали кафедру в одном из американских университетов, но мать почему-то боялась ехать через океан. И он получил какую-то кафедру в Тель-Авиве, где они и поселились (и жили) до конца своих дней. Эти сведения я получил от жившей в Москве сестры матери – тети Мани. Мать умерла в конце сороковых годов и похоронена около «Стены плача» в Иерусалиме – по-видимому, аналог Новодевичьего кладбища в Москве. Те годы, что отец и мать были женаты, семья тоже мало времени жила объединенно. Отец, кроме месячного отпуска, был крепко прикован к редакционному столу в Петербурге, мать – к театру в Москве с редкими приездами в Петербург. Объединялась семья летом на даче под Петербургом. Но здесь возникали свои трудности – привыкших к ночной жизни отца и его друзейжурналистов вечером, за неимением работы, начинало тянуть в клубы и рестораны. Мать не очень одобряла это. Это какие-то, скорее, впечатления, смешанные с позднейшими рассказами взрослых, чем отчетливые воспоми- нания. Я хорошо помню первый приезд моих сестер из Крыма в нашу петербургскую квартиру Лида Харитон, старшая сестра ЮБ Няня Ролли и Анна Борисовна Харитон М. Я. Биренс 3

на Суворовском проспекте, где я, кажется, родился… За некоторое время до приезда девочек в семье появляется новый член. Это молодая хорошенькая прибалтийская девушка Розалия Ивановна Лоор. Вскоре все дети стали звать ее Ролли. Она была так называемой бонной, то есть воспитательницей, в задачи которой входило также обучение немецкому языку. В эстонских школах (Р.И. была родом из Дерпта) хорошо обучали немецкому языку. В дальнейшем эта простая, милая, добрая женщина по существу заменила нам мать. Через 2–3 года немецкий незаметно стал для нас таким же привычным, как русский. Хорошо помню последнее лето с матерью. Мы проводили его в Териоках. Кроме нас, в той же большой даче жила сестра матери с детьми Милой и Олей, которые до сих пор живы, но с которыми как-то не образовалось контактов. Я был мал и не понимал, в чем дело, а мои сестрицы быстро решили, что Мила и Оля смотрят на нас несколько свысока, как на бедных родственников. Может быть, это были просто детские фантазии. Их отец был, по-видимому, преуспевающим московским адвокатом. Правда, мой отец тоже зарабатывал неплохо – 600 рублей в месяц. Кстати, для иллюстрации быта того времени приведу некоторые детали. Мы жили в пятикомнатной квартире… Квартира стоила 125 рублей в месяц. Отопление было печное. Ежедневно с утра несколько дюжих дворников разбирали на дворе дрова в виде круглых чурбаков, сложенных вдоль стен двора, и начинали рубить каждое полено на четыре части. Дрова вносились через кухню, и ими дальше распоряжалась кухарка. Казалось бы, на проживание оставалось по тем временам немалая сумма. Но отец был большим любителем карточной игры, клуб занимал немалое место в его жизни, играл он с переменным счастьем, а чаще всего без оного. Поэтому Ролли, ставшей нашей домоправительницей, нелегко удавалось сводить концы с концами. Жизнь в доме была своеобразная. Отец приходил с работы под утро, спал до 2–3 часов дня. Ролли требовала от нас, чтобы мы, пока не встанет отец, ходили на цыпочках и говорили шепотом. Девочки ходили в гимназию Таганцевой на Моховой улице. Это была одна из хороших гимназий. Лида училась хорошо, Нюся тоже неплохо. В 1914 г. мы, как в большинстве случаев, жили на даче в Финляндии. Тогда Финляндия входила в Россию, правда, с некоторыми вольностями – в ней был сухой закон, в Белоострове была таможня, в школах русский язык был, кажется, необязателен, во всяком случае, мальчишки и девчонки с которыми мы водились, совсем русского не знали. В конце июля взрослые стали волноваться, но нам как-то не верилось, что может быть война. И все же она началась… В то лето было солнечное затмение. В Петрограде, кажется, неполное. Все ходили с закопченными стеклами… Ролли уже давно пилила отца, что мальчика надо наконец отдать в школу. Наконец, в 1915 г. был нанят студент-репетитор, очень славный малый. Найдено не слишком дорогое коммерческое училище (в казенных гимназиях было трудно с процентной нормой для евреев). До сих пор помню директора – Николая Карловича Эрделя (он же хозяин школы). Под Рождество я держал экзамены. Помню, что по арифметике меня спросили, сколько будет 12×13. Я немедленно ответил. «Как ты это сделал?» – спросил учитель. Я сказал, что знаю, что 12 в квадрате 144, остается только прибавить 12. Этого оказалось достаточно. С Камчатки раздался бас: «Теперь он будет первым учеником, а не Чарондин». Что спрашивали по остальным предметам – не помню. В коммерческом училище я проучился полтора года, до весны 17-го, окончив третий класс. И тогда мой двоюродный брат Володя Гессен подал мне гениальную идею: осеннее полугодие 17-го в школе не учиться, а подготовиться по учебникам так, чтобы в середине года поступить в 5-й класс, сэкономив год. Эта идея мне понравилась, и я ее реализовал, поступив в реальное училище Гуревича, где классом старше учился Володя. Главным препятствием была история. Но, в общем, я успешно выдержал экзамен и спокойно проучился до весны 1918 г. Житье было очень голодное и вечерами я работал в библиотеке. Когда начался учебный 1918/19 г., то я отчетливо увидел, что школа разваливается, хотя в ней были прекрасные педагоги. Литературу преподавал такой блестящий человек, как Борис Михайлович Эйхенбаум, впоследствии крупнейший литературовед, даже историю преподавал какой-то старенький, Юлий Харитон в школь- ные годы, 1915–1916 АТОМ № 101 4

но невероятно темпераментный сенатор. Я посоветовался с Володей, и он поддержал идею сделать рывок и за год сдать все экзамены за оба класса и закончить школу (в реальных училищах изза отсутствия латыни и греческого курс обучения был семиклассный, не считая двух подготовительных). Я пошел к инспектору (ныне завуч), который очень хорошо относился ко мне, и попросил поддержать мое заявление в педагогический совет. Как я понял, его заступничество спасло меня, так как педсовет был против таких махинаций. Всю жизнь я с благодарностью вспоминаю этого инспектора, сэкономившего мне два года. В конце концов мне разрешили, и я плотно взялся за дело. А занятия окончательно разваливались, так как ввели совместное обучение и начались бурные романы. Но мне было не до романов, и к концу учебного года я успешно сдал все экзамены за курс двух лет, и в 15 лет оказался на свободе. Однако поступать в вузы разрешалось только по достижении 16 лет. Тогда я устроился работать в качестве ученика механика в мастерские телеграфа Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. Там мне пришлось освоиться со схемами и работой многочисленных видов оборудования железнодорожной связи и выучиться их ремонтировать. Там же я научился работать на токарном станке. Так что год не пропал даром. На следующее лето я достиг заветных 16 лет и мог поступить в вуз. Решил поступать на электромеханический факультет Политехнического института. Сдал экзамены, поступил. В то время Политехнический институт находился фактически за городом. От центра, где я жил, километров восемь. Трамваи в 1920 г. ходили с перебоями, особенно во вторую половину дня, так что нередко приходилось возвращаться домой пешком. Преподавательский состав был очень хорош, и я занимался с большим удовольствием. И вот тут мне невероятно повезло: общий курс физики читал профессор А. Ф. Иоффе. После нескольких лекций я понял, что самое интересное на свете – это физика. Каждая лекция была для меня праздником. А через некоторое время я узнал, что существует совсем недавно организованный физико-механический факультет, а его декан – Иоффе. Я понял, что надо переходить на этот факультет, и во втором полугодии мне удалось это сделать. Как я радовался, что не мог поступить в вуз в 1919 г. – тогда я еще не додумался до Политехнического института. Недавно узнал много интересного о моем дяде Юлии Исидоровиче Гессене. Узнавание началось с лета. На отдыхе в Усть-Нарве в разговоре с одним ленинградским историком – очень занятным и приятным человеком – Рафаилом Шоломовичем Ганелиным я упомянул, что мой дядя занимался историей. Через некоторое время, после поездки в Ленинград, Ганелин сказал мне, что о Ю. И. Гессене есть заметка в Исторической энциклопедии, написанная В. Ю. Гессеном – моим двоюродным братом. А в последнюю поездку в Москву я был на юбилее у друзей и обнаружил в книжном шкафу уникальную библиографическую редкость – 16-томную «Еврейскую энциклопедию», изданную в Петербурге, по-видимому, в десятые годы в издательстве Брокгауза и Ефрона, специализировавшемся на крупномасштабных изданиях. Я вытащил том на «Г», ожидая увидеть несколько строк о дяде, и неожиданно обнаружил статью, чуть не на страницу. Самыми неожиданными были первые строчки, где он назван писателем, начавшим свою деятельность в 1895 г. Публиковал в одесских газетах фельетоны и рассказы. Об этом периоде его жизни никто в нашей семье не слыхал. Ну, а дальше – о том, что он занялся историей, перечисление книг, из которых я видел только одну – «История евреев в России». И, наконец, совсем интересно – оказывается, он был инициатором создания этой энциклопедии. А в энциклопедии ему принадлежат три большие статьи: «Николай Первый», «Александр Второй» и «Александр Третий». Вернусь к моему отцу. После Октябрьской революции вскоре была закрыта газета «Речь». Несколько раз ее издание возобновлялось под разными названиями, со сходным начертанием заглавных букв. Помню, что был «Век», «День» и еще что-то. Но вскоре последовало окончательное закрытие, так же, как и большинства газет всех направлений. Профсоюз журналистов обратился в соответствующие инстанции и получил разрешение открыть Дом литераторов на углу Бассейной улицы и Эртелева переулка. (Сейчас Бассейная – это улица Некрасова, а Эртелев переулок – улица Чехова). Председателем правления или директором был избран отец, и Юлий Харитон, 1920–1921 гг. 5