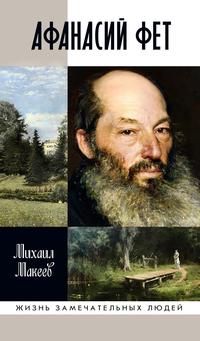

Афанасий Фет

Покупка

Тематика:

Беллетристика и публицистика

Издательство:

Мол.гвардия

Автор:

Макеев Михаил Сергеевич

Год издания: 2020

Кол-во страниц: 444

Возрастное ограничение: 16+

Дополнительно

Вид издания:

Научно-популярная литература

Уровень образования:

Дополнительное образование

ISBN: 978-5-235-04350-3

Артикул: 735725.02.99

Несчастливые обстоятельства появления на свет Афанасия Фета, сына дармштадтского мещанина, во многом предопределили его отказ от университетской карьеры, расставание с любимой, военную службу. Борьба с ударами судьбы сформировала его «неудобный» характер и особое положение в литературе. Молодые стихотворцы считали автора лирических шедевров своим кумиром, а либеральная общественность — «жалким поэтиком». Он переводил произведения древнеримских классиков и читал труды современных философов, внедрял передовое землепользование, служил мировым судьей, выступал в печати по поводу системы образования, общины, земского самоуправления.

В чем причина навязчивого стремления Фета стать российским дворянином? За что Александр II подарил «царю поэтов» рубиновый перстень, а Александр III сделал его камергером? Как лирический поэт стал успешным бизнесменом? Почему передового помещика называли крепостником и человеконенавистником? Что сблизило его с Тургеневым и Львом Толстым и поссорило с Некрасовым и Чернышевским? На эти вопросы отвечает книга доктора филологических наук Михаила Макеева — первая подробная биография великого поэта, пессимистического мыслителя и яростного публициста.

Скопировать запись

Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов

® Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ВЫПУСК 2018 (1818)

МОСКВА МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 2020

УДК 821.161.1.0(092) ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8 М 15 знак информационной продукции 16+ © Макеев М. С., 2020 © Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2020 ISBN 978-5-235-04350-3 4

ТАЙНА РОЖДЕНИЯ Рождение Афанасия Фета связано с обстоятельствами запутанными и в некоторых деталях до сих пор остающимися неясными. Его мать Шарлотта Елизавета Фёт, урожденная Беккер, родилась в 1798 году в столице провинциального немецкого герцогства Гессен-Дармштадтского. Ее отец и, соответственно, дед Фета Иоганн Карл Вильгельм Беккер, 1865 года рождения, лютеранин, служил в Дармштадте в должности обер-кригскомиссара. Мать, Генриетта Кристина, урожденная баронесса фон Гагерн, скончалась в 1801 году, когда дочери было три года. Шарлотта была младшим ребенком в семье. Старший брат Карл Вильгельм родился в 1788-м, был смотрителем лесничества Бессунгского и Дармштадтскоrо леса, позднее — окружным лесничим округа Фюрт; второй брат Эрнст Фридрих Георг, 1795 года рождения, одно время был книгопечатником в Дармштадте. Третий брат Август Георг Теодор родился в 1796 году и скончался во время обучения в артиллерийском корпусе великого герцога Гессен-Дармштадтского в 16 лет. Судя по всему, семья была достаточно состоятельная. Согласно составленной в 1834 году описи «дворового места великогерцогского кригскомиссара Беккера, состоящего в Рейнской улице (Rheinstraße)», «место сие содержит в себе... 53 квадратных клафтера*, на коих находятся: трехэтажный дом... с погребом со сводом и бревенчатый двухэтажный флигель, в коем можно жить; двухэтажное заднее строение; флигель и поперечное строение в один этаж с мансардовою кровлею и многие дровяные сараи; один колодезь с насосом и два текучие колодезя; а также сад в 87 квадр[атных] * К л а ф т е р — единица измерения длины. Гессенский клафтер равен 2,5 метра. 5

клафтеров, кои все вместе по настоящей цене полагаются в 24 000 гульд[енов]»1 (правда, дом был куплен благодаря займу в 15 тысяч гульденов у кандидата науки о лесоводстве Иоганна Петра Фишера под пять процентов годовых). В социальном отношении семья была скорее бюргерская (ее глава был сыном дармштадтского булочника), хотя и имела аристократические связи и корни. Об образе жизни Беккеров сведений мало, но можно утверждать, что они были не чужды благочестия — хорошо знали Библию — и культурных интересов: в доме несомненно имелись книги, читались произведения Гёте и Шиллера, а также писателей-романтиков. В мае 1818 года двадцатилетняя Шарлотта Беккер вышла замуж за своего земляка Иоганна Петера Карла Вильгельма Фёта, католика, старше ее на девять лет. В то время он служил по тому же ведомству, что и тесть, а затем занял должность обер-асессора городского суда. Трудно судить, насколько брак был равным. Скорее всего, Иоганн имел еще более скромное происхождение и был небогат. Сохранилось прошение великому герцогу, в котором Фёт просит в связи с серьезными материальными трудностями подарить ему две тысячи гульденов, при этом называя себя пансионером августейшей особы, бывшей, по его выражению, «с 1805 года моим всемилостивейшим содержателем и приемным отцом», по распоряжению которого «до конца 1817 года оплачивались за меня все жизненные потребности, вплоть до дающих свет серных нитей». Фёт признавался: «Именно Ваше всемилостивейшее участие подвигло меня к учению, дабы я мог со временем зарабатывать на хлеб наукой, которую не похитят человеческое насилие или несчастный случай»2. Этот документ побуждает иных исследователей, не могущих смириться, что родители великого русского поэта — заурядные дармштадтские бюргеры, считать Иоганна Фёта незаконным сыном кого-то из представителей августейшей семьи, а возможно, и самого великого герцога Людвига I. Каких-либо дополнительных свидетельств в пользу такой гипотезы не имеется. В завещании Иоганн называет своими родителями существенно более скромных особ: «...мой отец Иоганн Фёт и моя мать Сибилла, урожденная Миленс, проживающие в Кельне...»3 Из каких резонов был заключен брак, неизвестно. Молодожены из-за недостатка средств на приобретение собственного жилья, соответствующего статусу семьи, с которой Иоганн Фёт породнился, поселились в доме Беккеров. 6

Отец семейства даже приобрел для них дорогую мебель, по его словам, достойную его дочери. (Позднее эта мебель станет источником недоразумений: как будет жаловаться великому герцогу Иоганн Фёт, он полагал, что получил ее в качестве приданого, в то время как тесть считал, что оплатить ее должен зять.) Как протекала семейная жизнь Иоганна и Шарлотты, судить трудно. По одним утверждениям, муж оказался пьяницей и грубияном, чуть ли не избивавшим супругу, по другим — брак был основан на «горячей любви» и супруги жили душа в душу. В любом случае не характер мужа был источником опасности для семейного благополучия. Угроза исходила от жены. Что-то в душе Шарлотты не смирялось с заурядностью окружения. У нее были какието неясные мечты и порывы, отчасти спровоцированные романтической литературой, отчасти усиленные особенностями психики, видимо, с детских лет неуравновешенной, склонной к иррациональным и непредвиденным поступкам, в которых, к сожалению, нельзя не увидеть раннее предвестие душевной болезни (возможно, наследственной). Супружеская жизнь текла своим чередом: в 1819 году Шарлотта родила дочь Каролину Шарлотту Георгину Эрнестину, которую не только дома, но и в официальных документах называли Линой; а в начале 1820 года уже носила второго ребенка, появления которого на свет ожидали в середине осени. Однако молодая женщина, видимо, была угнетена — не столько грубым мужем, сколько средой — и ожидала возможности «вырваться». Этим, вероятно, и объясняется драма, развернувшаяся на третий год супружества Шарлотты и Иоганна Фёт. Воплощением мечты Шарлотты о какой-то высшей жизни стал человек, в общем, совершенно не выдающийся и в другом месте, кроме захолустного Дармштадта, никак не сошедший бы за романтического героя и не послуживший бы объектом бурных страстей — холостой русский орловский помещик средней руки Афанасий Неофитович Шеншин (1775—1855). Он был представителем довольно древнего дворянского рода — его предки упоминаются с XIV века. Правда, дворянство они получили только в XVII столетии при царе Михаиле Федоровиче Романове, даровавшем его Артемию Васильевичу Шеншину за доблесть в сражениях с поляками в Смутное время4. Афанасию Шеншину принадлежало несколько небольших поместий в Орловской губернии. Ко времени приезда в Дармштадт ему исполнилось 44 года, он был небогат, имел незначительную внешность. 7

Его прошлое тоже не выглядело романтическим — в составе Новороссийского драгунского полка он участвовал в кампании 1805—1807 годов против наполеоновской Франции и вышел в отставку по болезни ротмистром Волынского уланского полка в 1809 году. С тех пор, преимущественно занимаясь хозяйством, он исполнял должность мценского уездного судьи, с 1815 по 1818 год был уездным предводителем дворянства, уволился с этой должности незадолго до приезда в Дармштадт, опять же «по болезни». Видимо, намерение лечить эти не известные нам «болезни», не помешавшие Шеншину прожить еще более тридцати лет, и привело его в немецкое захолустье. Поскольку свободных номеров в гостинице не оказалось, его по тогдашнему обыкновению поселили в доме Беккеров. Вероятно, достаточно быстро постоялец стал почти членом семьи; во всяком случае с Иоганном Фётом и Эрнстом Беккером у него сложилась едва ли не дружба. Отношения же с Шарлоттой превратились в любовные. О том, как между ними возникло чувство, как протекал роман, как возникла идея бегства, как они смогли обмануть бдительность родни Шарлотты, нет никаких достоверных сведений, и фантазировать на эту тему мы не будем. Предположительно решение бежать было связано с отсутствием шансов на получение развода от Фёта обычным путем. И 19 сентября (1 октября)* 1820 года влюбленная пара покинула Дармштадт, оставив письма с объяснением произошедшего, извинениями и просьбами к отцу благословить новый союз (они были «найдены Эрнстом в незапертой Вашей (Шеншина. — М. М.) комнате»5). Письма, вероятно, содержали и обещание возместить моральный ущерб мужу и семье Шарлотты. Ее дочь Лина осталась с отцом и дедом. Проехав через Польшу (у Шарлотты в памяти навсегда запечатлелись знаменитые соляные копи в Величке), парочка в сопровождении верного камердинера Шеншина, Ильи Афанасьевича, прибыла в Орловскую губернию, в поместье Козюлькино, вскоре переименованное хозяином в Новоселки. Этот поступок, даже если сделать скидку на то, что совершили его потерявшие голову от безумной страсти влю* События, происходившие в Российской империи, датируются по юлианскому календарю, а за границей — по григорианскому. В случае двойной датировки первой указана дата по юлианскому календарю. 8

бленные, выглядит фантастически опрометчивым, в особенности со стороны Шеншина. Привезти из Германии чужую беременную жену, которая родит ребенка уже в России, означало получить серьезные проблемы, которые бегство не только не разрешало, но чрезвычайно усложняло. На успешные переговоры с оскорбленным мужем они, видимо, не надеялись. Дождаться родов в Германии означало оставить Фёту обоих детей — непереносимая ситуация для Шарлотты. Возможно, они считали, что своим бегством поставят Фёта в положение, в котором ему не удастся избежать развода. Если добиться его быстро, то можно заключить брак еще до того, как родится ребенок. Такой план выглядит чрезвычайно авантюрно и рискованно. В нем был изначальный изъян — любовники переоценили имевшееся в их распоряжении время (возможно, они ошибались относительно сроков беременности Шарлотты и одновременно не учли медлительность, с которой всё делается в России) и готовность оскорбленного супруга идти на компромисс. Реакция Иоганна Фёта на бегство Шарлотты была естественной: он пришел в ярость. Он написал не одно письмо с упреками и угрозами, требуя личной встречи с обидчиком для объяснений и, возможно, дуэли. Чего он добивался, точно не известно; скорее всего, требовал возвращения жены с ребенком. Семья Беккер, тоже понесшая серьезный моральный урон, тем не менее с самого начала заняла более трезвую позицию. В письме, написанном непрошеному «зятю» 7 (19) октября 1820 года, то есть практически сразу после бегства Шеншина с Шарлоттой, видно желание разрешить ситуацию, как можно меньше повредив дочери и ее детям. Отец объявляет ее невинной жертвой, к которой семья не потеряла ни капли любви и уважения («Крайне жалкое положение доброй, бедной и любимой моей дочери Шарлотты заслуживает, конечно, великих уважений, которые сохраняю я в отеческом сердце. <...> Мы, напротив, сохраним навеки к ней чистейшую любовь и почтение за превосходные ее качества, ибо вынужденное преступление не может их уничтожить одним ударом»6), которая доведена до нынешнего состояния злокозненными манипуляциями похитителя («Все, знающие с малолетства сию и всеми любимую женщину, утверждают, что употреблением ужаснейших и непонятнейших средств прельщения лишена она рассудка и до того доведена, что без предварительного развода оставила своего обожаемого мужа Фёта и горячо 9

любимое дитя, бросила престарелого и больного отца своего, к которому была привязана узами природы, любви и благодарности столько, что часто жертвовала своим здоровьем, сохраняя и услаждая жизнь его, наконец, покинула отцовский дом, место рождения, для того, чтоб ехать в дальние страны с посторонним человеком, которого знала она только несколько месяцев»7). Вся вина возлагалась на Шеншина (по утверждению Беккера, «человека распутного, закоренелого в пороках»8), являющегося единственным виновником происшедшего: «Добрый и благородный человек, если он в здравом рассудке, не сделал бы того. Вы увезли дочь мою и при том беременную... Вы учинили сию чрезвычайную несправедливость против невинных и добрых людей, которые, свято уважая божеские законы и семейственные связи, не могли согласиться на Ваше буйное и бесстыдное желание разрушать оныя. <...> Мы приняли Вас как больного иностранца в свой дом с искренностию и любовью и поступали как с старинным другом, не предполагая, что согреваем в груди своей ядовитую змею, которая вместо благодарности уязвит нас жестоко и неизлечимо»9. Однако в том же послании выражалась готовность способствовать разводу и последующему браку при непременном условии выполнения тех материальных обещаний, которые дал Шеншин в своем письме. Угрожая едва ли не уголовным преследованием и опираясь на свою сильную позицию отца, без разрешения которого невозможен новый брак, а без посредничества — развод, Беккер не требовал возвращения дочери: «Если Вы думаете, что не нужно Вам согласия моего на брак с Шарлоттою, если Вы не исполните обещания, мне письменно данного, то не остается мне иного делать, как принесть на Вас жалобу присутственным местам российского государства с пожертвованием даже всего нашего имущества. Наш великий герцог охотно подкрепит нашу просьбу письмом своим к императору Александру и к матери его, вдовствующей императрице, а принцесса Вильгельмина Луиза к сестре своей, императрице Елисавете Алексеевне. Мы уверены, что российское правительство не оставит без наказания такой дерзости, в чужих краях учиненной, и для великой нации столь поносной. Не почитайте сего за безрассудную угрозу, а за обдуманное намерение — единственное средство к защите и спасению бедной моей дочери. Весь Дармштадт, все члены двора знают и по10