Советский спорт в контекстах холодной войны

Покупка

Основная коллекция

Тематика:

История военного дела

Издательство:

Весь Мир

Авторы:

Куприянов Александр Иванович, Зубкова Елена Юрьевна, Тимур Анварович Мухаматулин, Прозуменщиков Михаил Юрьевич

Год издания: 2023

Кол-во страниц: 488

Дополнительно

Вид издания:

Монография

Уровень образования:

ВО - Магистратура

ISBN: 978-5-7777-0912-7

Артикул: 835653.01.99

Предметом исследования в монографии стал советский спорт высших достижений в условиях холодной войны. Развитие спорта в СССР авторами вписано в широкий круг социально-политических аспектов проблем.

При этом в центре внимания остается влияние холодной войны на развитие спорта, игравшего роль одного из инструментов глобального противостояния. В книге показаны различные механизмы, в том числе скрытые, воздействия государства на развитие спорта, на его профессионализацию, приведшие, в конечном счете, к созданию системы государственного спорта в СССР. В книге показано как бурный прогресс советского женского спорта

повлиял на его интенсивное развитие за рубежом, хотя и на иной основе. Авторы отмечают, что развитии советского спорта высших достижений переплетались различные интересы его участников - как прагматичные, связанные с материальной поддержкой развития спорта со стороны государства, так и идейные, отражавшие патриотизм, чувство гордости за свою страну.

Скопировать запись

Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов

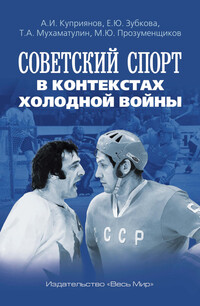

УДК 94(47)"1945/1991" ББК 63.3(2)63; 75.4(2) C 56 Исследование осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 180900647 А Утверждено к печати Ученым советом Института российской истории Российской академии наук Рецензенты: доктор исторических наук, профессор О.С. Нагорная доктор исторических наук Л.А. Сидорова Советский спорт в контекстах холодной войны: коллективная монография / [Науч. ред., рук. авт. коллектива А.И. Куприянов]. – М.: Издательство «Весь Мир», 2023. – 488 с. ISBN 9785777709127 Предметом исследования в монографии стал советский спорт высших достижений в условиях холодной войны. Развитие спорта в СССР авторами вписано в широкий круг социальнополитических аспектов проблем. При этом в центре внимания остается влияние холодной войны на развитие спорта, игравшего роль одного из инструментов глобального противостояния. В книге показаны различные механизмы, в том числе скрытые, воздействия государства на развитие спорта, на его профессионализацию, приведшие, в конечном счете, к созданию системы государственного спорта в СССР. В книге показано как бурный прогресс советского женского спорта повлиял на его интенсивное развитие за рубежом, хотя и на иной основе. Авторы отмечают, что развитии советского спорта высших достижений переплетались различные интересы его участников – как прагматичные, связанные с материальной поддержкой развития спорта со стороны государства, так и идейные, отражавшие патриотизм, чувство гордости за свою страну. УДК 94(47)"1945/1991" ББК 63.3(2)63; 75.4(2) В оформлении обложки использовано фото хоккеистов Фила Эспозито и Александра Рагулина во время одного из матчей «суперсерии» КанадаСССР 1972 г. в Москве. Отпечатано в России C 56 © Куприянов А.И., 2023 © Зубкова Е.Ю., 2023 © Мухаматулин Т.А., 2023 © Прозуменщиков М.Ю., 2023 © Институт российской истории РАН, 2023 ISBN 9785777709127

ОГЛАВЛЕНИЕ Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Глава 1. Превращение спорта в инструмент холодной войны . . . . 21 Восстановление спортивной инфраструктуры и подготовка тренерских кадров после Великой Отечественной войны (А.И. Куприянов) . . . . . 23 Профессионализация спорта высших достижений (Е.Ю. Зубкова, А.И. Куприянов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Вхождение СССР в международное спортивное и олимпийское движение (М.Ю. Прозуменщиков) . . . . . 67 Спортивные форумы как витрина СССР. Проблемы проведения первых чемпионатов Европы и мира в Советском Союзе (А.И. Куприянов) . . 104 Глава 2. Спортивная политика и спортивные практики . . . . . . . . 125 Государство и спорт в годы оттепели (1953–1968) (М.Ю. Прозуменщиков) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Государство и спорт (конец 1960х – середина 1980х) (А.И. Куприянов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 «Меценатство» и другие «нездоровые явления» как неотъемлемая часть советского спорта (М.Ю. Прозуменщиков) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Гендерное измерение советского спорта (Т.А. Мухаматулин) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Женский атлетизм в СССР: холодная война и новые спортивные практики 1960х гг. (Т.А. Мухаматулин) . . 236 Любительство и профессионализм в публичном дискурсе (Т.А. Мухаматулин) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Глава 3. Визуальные репрезентации советского спорта: спортивное кино в условиях холодной войны (А.И. Куприянов, М.Ю. Прозуменщиков) . . . . . . . . . 267 Становление спортивного кино в Советском Союзе . . . . . 269 Проблемы спорта в зеркале советского кинематографа (середина 1950х – 1980е) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Новые тенденции в игровом спортивном кино в годы перестройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Историки вспоминают Московскую Олимпиаду Александр Куприянов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Волонтеры Игорь Торбаков. Как я открывал Московскую Олимпиаду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Сергей Кудряшов. Моя Олимпиада80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Юрий Слёзкин. Записки волонтераохранника . . . . . . . . . . . 410 Антон Горский. Олимпиада80: воспоминания гида . . . . . . 412 Мобилизованные Елена Зубкова. Моя неолимпийская Олимпиада. Рассказ каландристки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Геннадий Костырченко. Олимпийские будни «окодовца» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Дмитрий Павлов. Москва в дни Олимпиады80: заметки бывшего «комиссара» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Зрители Людмила Гатагова. Что я помню об Олимпиаде80 . . . . . . 426 Виктор Захаров. Вспоминая Московскую Олимпиаду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Юрий Петров. Обрывки воспоминаний об Олимпиаде80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Михаил Прозуменщиков. Несколько дней в олимпийской Москве (субъективные воспоминания 40летней давности) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Олег Зимарин. Из гарнизона – на олимпийский «бал» . . . . 457 Наблюдатели Виктор Безотосный. Что я запомнил об Олимпиаде80 . . . 464 Сергей Журавлёв. Мое лето 1980 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Влад Зубок. Мои олимпийские неприятности . . . . . . . . . . . 470 Об авторах воспоминаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Список сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Именной указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Оглавление 6

Введение Спорт (большой спорт, спорт высших достижений) относится к числу самых успешных больших проектов, реализованных в Советском Союзе. Быстрое развитие спорта, в стране после Второй мировой войны, в ходе которого появилась, окрепла и расширилась прослойка профессиональных спортсменов, совпало с началом холодной войны. В литературе профессиональных советских спортсменов именуют разными терминами: «профессиональные любители», «псевдолюбители» и т.д. Эти определения справедливо подчеркивают некоммерческую сторону советского спортивного профессионализма. Действительно, до конца 1980х гг. не приходится говорить о коммерческой составляющей советского профессионального спорта. Скольконибудь заметное проявление экономического интереса спортивных клубов прослеживается лишь в наиболее зрелищных и популярных в народе видах – в футболе и в хоккее. Однако за тренировки и выступления на соревнованиях зарплату от государства получали не только футболисты и хоккеисты, но и представители большинства видов спорта, культивируемых в СССР. Эти спортивнотрудовые практики позволяют говорить о существовании в стране государственного спортивного профессионализма. Было ли случайным параллельное развертывание этих двух процессов (профессионализации спортсменов и холодной войны), или же холодная война стала катализатором профессионализации? Эта книга – попытка найти ответ на данный вопрос. Начиная исследование, мы исходили из тезиса: холодная война дала мощный импульс развитию спорта высших достижений во всем мире. И первыми на этот импульс откликнулись в Советском Союзе, для которого спортивные победы стали одним из важных пропагандистских инструментов в борьбе за умы людей. В фокусе нашего исследования – советский спорт высших достижений в условиях холодной войны. Хронологические рамки

работы охватывают период от окончания Второй мировой войны до конца 1980х гг., или – от падения Берлина до падения Берлинской стены. Разумеется, обстоятельно исследовать все аспекты темы «Спорт и холодная война» не представляется возможным. Выбор конкретных тематических направлений исследования определялся как фактором приоритетности проблем, связанных с развитием советского спорта в данный период, так и состоянием источниковой базы, доступной и репрезентативной для решения поставленных задач. Холодная война – явление многомерное, она стала ареной соперничества, конкуренции и одновременно пространством взаимовлияния, «обмена опытом» конкурирующих субъектов. Спорт – лучшее тому подтверждение. Обращаясь к опыту холодной войны, мы покидаем традиционное поле дипломатии и политики и обращаемся к сюжетам, которые позволят не только представить спорт как инструмент холодной войны, но и получить более объемное представление о самом этом феномене. Долгое время спортивная проблематика находилась на периферии исторических исследований, оставаясь уделом журналистов и спортивных экспертов. История советского спорта – не исключение. Историографическая ситуация стала принципиально меняться на рубеже 1990–2000х гг., когда спорт наконец выходит из «тени» и становится объектом профессионального интереса историков разных стран и направлений. Вместе с тем этот интерес носил и до сих пор нередко носит избирательный характер. Исследования по истории спорта в СССР хронологически концентрируются на периоде 1920–1930х гг., когда развитие спортивного движения (физкультуры и спорта) в стране было стимулировано началом реализации амбициозного проекта по созданию «нового человека» и мобилизационной программы, частью которой являлся проект1. Тематическим фокусом исследований становились Введение 8 1 См.: Katzer N. “Neue Menschen” in Bewegung: Zum Verhаltnis von Sport und Moderne in Russland im 20. Jahrhundert // Sport zwischen Ost und West: Beitrаge zur Sportgeschichte Osteuropas im 19. und 20. Jahrhundert / Malz A., Rohdewald S., Wiederkehr S. (Hrsg.). Osnabruck, 2007. S. 349–369; Mertin E. Presenting heroes: Athletes as role models for the new Soviet person // The International Journal of the History of Sport. 2009. Nо. 4 (26). P. 469–483; Rolf M. Die schonen Korper des Kommunismus: Sportparaden in der Sowjetunion der dreiβiger Jahre // Sport zwischen Ost und West. S. 309–325.

отдельные виды спорта (пальма первенства принадлежала футболу) и крупные спортивные мероприятия – олимпиады, футбольные матчи и другие состязания международного уровня. Традиционно в историографии спорт рассматривался либо как «вещь в себе», либо исключительно в контексте политической истории – как политический и идеологический инструмент, сфера политического противостояния СССР и стран социалистического лагеря, с одной стороны, и Запада – с другой. Этот подход, за редким исключением, определял основное содержание публикаций, посвященных спортивной проблематике периода холодной войны. На рубеже XX–XXI вв. произошел своего рода историографический поворот: спортивная история была вписана в более широкий социальный и культурный контекст, стала рассматриваться как важный сегмент общественной жизни. Современная историография демонстрирует пересечения между историей спорта и социальной, гендерной историей Советского Союза, историей национальностей и идентичностей. Отдельным направлением являются работы, посвященные проблемам репрезентации спортивной проблематики в визуальной культуре и в целом в сфере искусства2. Первые работы о советском спорте, вышедшие за пределы «голов, очков, секунд», появились в англоязычной историографии еще в середине 60х гг., когда американский социолог Генри Мортон создает первое описание советской физкультуры и спорта, основных управляющих органов и мероприятий3. Мортон попытался вписать историю советского спорта в более широкий контекст социальных изменений, увязывая его распространение с модернизацией и индустриализацией4. В 1977 г. советский спорт стал предметом исследования британского историка Джеймса Риордана. Его книга стала первым повествованием о развитии спорта в нашей стране, начиная с доревоВведение 9 2 См.: O’Mahony M. Sport in the USSR: Physical Culture – Visual Culture. London: Reaktion Books, 2006. [Русский перевод: О’Махони М. Спорт в СССР. Физическая культура – визуальная культура. М.: НЛО, 2010]; Kiaer С. The Swimming Vtorova Sisters: The Representation and Experience of Sport in the 1930s // Euphoria and Exhaustion: Modern Sport in Soviet Culture and Society / Katzer N., Budy S., Kohring A., Zeller M. (Eds.). Frankfurt a. M., 2010. P. 89–110. 3 См.: Morton H. Soviet Sport, Mirror of Soviet Society. New York: Colier Books, 1963. 4 См.: Ibid. P. 212.

люционной эпохи5. Риордан описал эволюцию как отдельных дисциплин, так и всей системы управления физкультурой и спортом в Советском Союзе. Помимо обильной фактической информации, заслуга Риордана состоит в том, что он задумался о природе понимания спорта в СССР. По его мнению, большевики поддерживали массовое занятие физической культурой, опираясь не только на марксистскую философию, пропагандировавшую единство тела и духа, но и на богатую традицию русской классической литературы6. Начиная с Виссариона Белинского, считает Риордан, повлиявшие на большевиков писатели и публицисты видели в спорте путь к созданию более гармоничной личности. Действительно, о «гимнастике для тела и души», необходимой Обломову, говорит Штольц в романе И.А. Гончарова7. Н.Г. Чернышевский создал образ революционера Рахметова, «особенного человека», органичной частью которого были занятия гимнастикой8. Проблемная часть его исследования – в том, что он фокусируется на государственном управлении как единственном агенте. Ни зрители, ни спортсмены, ни профессионалы (врачи и научные работники) в его работе, как и в работе Мортона, не имеют субъектности, лишь выполняя решения партийногосударственного руководства. Конечно, во многом это было обусловлено тем, что исследователи не имели доступа в советские архивы, основываясь на материалах прессы и открытой печати. Новый взгляд на историю советского и мирового спорта периода холодной войны представлен в ряде публикаций 2000х гг. Авторы сборника статей «Спорт между Востоком и Западом» представляют проблему в трех тематических проекциях: 1) спорт и политика в системе международных отношений; 2) спорт как инструмент формирования этничности и идентичности; 3) спорт, тело и гендер9. Введение 10 5 См.: Riordan J. Sport in Soviet Society: Development of Sport and Physical Education in Russia and in the USSR. New York: Cambridge University Press, 1977. 6 См.: Ibid. P. 43–67. 7 См.: Гончаров И.А. Обломов. М.: Художественная литература, 1982. С. 172. 8 См.: Чернышевский Н.Г. Что делать? М.: Художественная литература, 1985. С. 227–244. 9 См.: Sport zwischen Ost und West: Beitrаge zur Sportgeschichte Osteuropas im 19. und 20. Jahrhundert / Malz A., Rohdewald S., Wiederkehr S. (Hrsg.). Osnabruck, 2007.

В фокусе исследования находятся страны Восточной Европы. Тема спортивного противостояния и коммуникации восточноевропейских и западных стран была продолжена в проекте, инициированном в 2009 г. Боннским университетом (ФРГ). Его результаты нашли отражение в серии интернетпубликаций под общим названием «Справочник по спортивной истории Восточной Европы» (2017). Авторы в сравнительноисторическом контексте рассматривают институциональные проблемы развития спорта (Кристиан Коллер), проблемы взаимодействия спорта и науки (Николаус Катцер и Штефан Родевальд), гендерные аспекты (Анке Хильбреннер и Катерина Кобченко), практики насилия и поведение спортивных болельщиков (Йорг Ганценмюллер и Манфред Целлер)10. В коллективной монографии «Спорт и трансформация современной Европы» (2011) представлены основные тенденции и динамика развития спортивного движения и отдельных видов спорта в разных странах11. Издание охватывает широкий хронологический период – 1920–1940е гг., холодную войну и годы после ее завершения. Преимуществом издания, как и серии «Справочник», является компаративный подход – акцент на общем и особенном в формировании национальной спортивной политики, на спортивных достижениях, их репрезентации и восприятии. Николаус Катцер в главе, посвященной развитию физкультуры и спорта в СССР, задается вопросом: являлся ли советский спорт «социалистическим» и насколько принципиально он отличался от «британского», «немецкого» и европейского спорта вообще, можно ли говорить в этой связи о «спортивном универсализме»?12 Ответ Введение 11 10 См.: Handbuch der Sportgeschichte Osteuropas / Hilbrenner A., Emeliantseva E., Koller C., Zeller M., Zwicker S. (Hrsg.). Ссылки на отдельные статьи: Ganzenmuller J., Zeller M. Zuschauergewalt im ostlichen Europa // http://www.iosregensburg.de/fileadmin/doc/Sportgeschichte/Ganzenmueller_Zeller_Sport_und_Gewalt_Neuformt.pdf (дата обращения: 07.01.2021); Katzer N., Rohdewald S. Sport, Wissenschaft und Technik // www.iosregensburg.de/fileadmin/doc/Sportgeschichte/ Katzer_Rohdewald_Technik.pdf (дата обращения: 07.01.2021); Koller C. Sport und Institutionen // http://www.iosregensburg.de/fileadmin/doc/Sportgeschichte/Koller_Sport_und_Institutionen.pdf (дата обращения: 07.01.2021). 11 См.: Sport and the Transformation of Modern Europe: States, Media and Markets 1950–2010 / Tomlinson A., Young C., Holt R. (Eds.). London, 2011. 12 См.: Katzer N. Soviet Physical Culture and Sport: A European Legacy? // Sport and the Transformation. Р. 18–34.