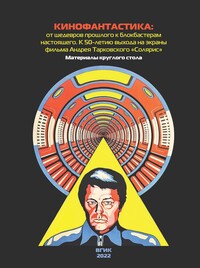

Кинофантастика: от шедевров прошлого к блокбастерам настоящего. К 50-летию выхода на экраны фильма Андрея Тарковского «Солярис»

Материалы круглого стола (18 февраля 2022 года)

Покупка

Тематика:

Фотоискусство. Киноискусство

Издательство:

Всероссийский государственный институт кинематографии

Год издания: 2022

Кол-во страниц: 110

Дополнительно

Вид издания:

Сборник

Уровень образования:

Профессиональное образование

ISBN: 978-5-87149-289-5

Артикул: 834850.01.99

В сборнике публикуются материалы круглого стола «Кинофантастика: от шедевров прошлого к блокбастерам настоящего. К 50-летию выхода на экраны фильма Андрея Тарковского «Солярис»», состоявшегося во ВГИКе имени С. А. Герасимова. Доктора и кандидаты наук в области истории кино (киноведения), культурологии, филологии обсуждали широкий круг вопросов, связанных с феноменом фантастики в экранной культуре, экранных искусствах.

Для историков кино, широкого круга представителей гуманитарных наук. Сборник адресован также аспирантам, магистрантам, студентам и всем интересующимся творчеством А. А. Тарковского и мировой кинофантастикой.

Тематика:

ББК:

УДК:

ОКСО:

- ВО - Бакалавриат

- 52.03.05: Театроведение

- 52.03.06: Драматургия

- ВО - Магистратура

- 52.04.02: Драматургия

- 52.04.03: Театральное искусство

- ВО - Специалитет

- 52.05.01: Актерское искусство

- 52.05.02: Режиссура театра

- 52.05.03: Сценография

- 52.05.04: Литературное творчество

- 55.05.01: Режиссура кино и телевидения

- 55.05.02: Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

- 55.05.03: Кинооператорство

- 55.05.04: Продюсерство

- 55.05.05: Киноведение

ГРНТИ:

Скопировать запись

Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов

КИНОФАНТАСТИКА: ОТ ШЕДЕВРОВ ПРОШЛОГО К БЛОКБАСТЕРАМ НАСТОЯЩЕГО. К 50-ЛЕТИЮ ВЫХОДА НА ЭКРАНЫ ФИЛЬМА АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО «СОЛЯРИС» Материалы круглого стола ВГИК 2022

УДК 778.5.04.072:8.01–252

ББК 85

К 41

Составители:

Максим Казючиц, кандидат философских наук

Нина Спутницкая, кандидат искусствоведения

Кинофантастика: от шедевров прошлого к блокба

стерам настоящего. К 50‑летию выхода на экраны фильма Андрея Тарковского «Солярис». Материалы круглого

стола (18 февраля 2022 года) — М.: ВГИК, 2022. — 110 с.

ISBN 978‑5‑87149‑289‑5

В сборнике публикуются материалы круглого стола «Кинофанта

стика: от шедевров прошлого к блокбастерам настоящего. К 50‑летию

выхода на экраны фильма Андрея Тарковского «Солярис»», состоявшегося во ВГИКе имени С. А. Герасимова. Доктора и кандидаты наук

в области истории кино (киноведения), культурологии, филологии обсуждали широкий круг вопросов, связанных с феноменом фантастики

в экранной культуре, экранных искусствах.

Для историков кино, широкого круга представителей гуманитарных

наук. Сборник адресован также аспирантам, магистрантам, студентам

и всем интересующимся творчеством А. А. Тарковского и мировой кинофантастикой.

Тексты публикуются в авторской редакции.

УДК 778.5.04.072:8.01–252

ББК 85

ISBN 978‑5‑87149‑289‑5

К 41

© Всероссийский государственный

университет кинематографии

им. С.А. Герасимова, 2022

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛ I Андрей Тарковский в контексте отечественной кинофантастики ....................................................... 5 Владимир Виноградов Научная фантастика как политический жанр (на примере фильма «Небо зовет») .................................................. 6 Марина Косинова История создания фильма Андрея Тарковского «Солярис» ......... 11 Марина Торопыгина Воображая Солярис: космическая одиссея Андрея Тарковского и Стивена Содерберга ....................................................................... 20 Екатерина Сальникова «Сказка странствий» Александра Митты: фэнтези и философичность ............................................................... 27 Светлана Смагина Космос как претензия (на материале фильмов 2017 года: «Союз‑7», «Время первых» и «Притяжение») .................................. 34 Сергей Каптерев Кинофантастические шедевры прошлого как блокбастеры ......... 43 РАЗДЕЛ II Зарубежная фантастика в кино, на тв, в стриминге: актуальные тенденции ..................................................................... 50 Евдокия Нестерова Что мы потеряли? Размышления фантастов о будущем как поиски человечности .................................................................. 51 Максим Казючиц Концепт Чужого Ридли Скотта: проблема ужаса и экзистенция экранного человека.................................................. 54 Анжелика Артюх Образ ЛосАнджелеса в фильмах о «Бегущем по лезвию» ........... 64

Кинофантастика Нина Спутницкая Мотив двоемирия в семейной анимации 2021 года: опыт компаний Sony Pictures и Disney ........................................... 73 Яна Пархоменко Arcane: League of Legends как неомифология революционного насилия в стиле стимпанк и ар‑деко ................. 80 Мария Пальшкова Кинокомикс в контексте религиозного дискурса (на материале трилогии Зака Снайдера о Супермене) ................ 88 Светлана Лоцманова Соотношение реального и условного в жанре психологической фантастики ............................................ 97

РАЗДЕЛ I АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КИНОФАНТАСТИКА

Владимир Виноградов, доктор искусствоведения, профессор кафедры киноведения ВГИКа, начальник аналитического отдела, заместитель директора Научноисследовательского центра кинообразования и экранных искусств ВГИКа им. С. А. Герасимова НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖАНР (НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА «НЕБО ЗОВЕТ») Конечно, тема советскоамериканского соперничества в кино су ществует давно. Вспомним, например, фильм «ВолгаВолга» Григория Александрова и песню из него «Америка России подарила пароход, у него колеса сзади и ужасно тихий ход». А в фильме Александрова «Цирк», который оказался прямо пророческим, соревновались два аттракциона — американский «Полет на луну» и советский «Полет в стратосферу». «Полет в стратосферу», естественно, в итоге побеждает американский «Полет на Луну». Хочу обратить внимание на популярный в те времена термин «стратосфера» (слой атмосферы, находящийся на расстоянии от 11 до 50 км от Земли). Это пространство тогда казалось весьма важным. Считалось, например, что в будущей вой не именно эта высота будет решать все. Кто покорил это пространство, тот и имеет стратегическое преимущество в вой не. Именно отсюда будут наноситься удары по земле и здесь пройдут воздушные дуэли. В качестве примера вспомним фильм Петра Малахова «Глубокий рейд», где бой с противником завязывается именно в стратосфере. Но покорение стратосферы не должно было восприниматься ис ключительно как результат развития авиационной техники, способной достигать определенных высот. Это становится одним из символов в отечественной культуре, выражающих важнейший для нее романтический мотив стремления. Чрезвычайно показательную трактовку этого мотива дает режиссер Эдуард Пенцлин в военной картине «Дорога к звездам» (1942). В душе настоящего героя обязательно должно лежать стремление к высокому. Оно присуще всем, кто добился высот в своей профессии, в том числе и летной. Например, один из героев фильма — генерал авиации, в душе которого живет мечтатель, — о своей романтической мечте заявляет:

Владимир Виноградов 7 несмотря на то, что самое изумительное живет среди нас на земле, он, если бы мог, то «писал (музыку, стихи) что‑нибудь, что выше наших голов, поближе к небу, к звездам». Словом, мы в кино становимся во всем первыми и самыми сильными, и у нас есть высокое стремление, чего нет на Западе. Соответственно, именно Советскому Союзу в фильмах должны принадлежать и принадлежат главные успехи в авиации и, естественно, выход в космос и полет человека на Луну осуществляется, прежде всего, нашими соотечественниками. Вспомним несколько фильмов на эту тему. После поставленной в 1924 году Яковом Протазановым «Аэли ты», в 1936 году Василий Журавлев снимает фантастический фильм «Космический рейс», действие которого разворачивается в будущем, в 1946 году. Картина посвящена Константину Циолковскому, который был консультантом на этих съемках. Перед зрителем возникает футуристический образ Москвы с воз вышающимся вдалеке от космодрома Дворцом Советов. Ракеты с определенной периодичностью взлетают в космос, но все полеты неудачны. Пока в космос летают лишь животные, которые гибнут там от разрыва сердца. В этой ситуации человеку лететь опасно. Но, несмотря на существующую опасность, вопреки запретам и предостережениям начальства в космос буквально вырывается исследовательская группа во главе с пожилым ученым. Картина отчасти напоминала фильм Фрица Ланга «Женщина на луне» (1929), за исключением того, что главной целью советской экспедиции было изучение космоса. Во время полета отечественные космонавты встречают трудности, главным образом технического характера, которые достаточно легко преодолевают (аварии, обрушения и пр.). Главное же, что открывает советский человек, — это путь в космос. Но до реального полета в космос было тогда далеко, и фильмы о покорении неба ограничивались покорением ближайших высот. С началом холодной вой ны усиливается противостояние двух держав. И, естественно, эта тема находит отражение в кино. Например, картина «Суд чести» Абрама Матвеевича Роома наглядно демонстрирует то, что должны знать и помнить отечественные ученые, которым родное государство предоставило все возможности для занятий наукой. Да, действительно, у советской науки есть результаты и весьма впечатляющие. Они складываются из двух составляющих: природного гения русскихсоветских ученых с их упорным трудом и помощи советского государства. И поэтому многие фильмы этого периода подчеркивают приоритет отечественной

Кинофантастика 8 науки перед западной. Государство ни в чем не ограничивает ученого, но он должен помнить свое отечество и быть ему верным. За все надо платить. А не как пишут в американских журналах, что «наука не знает географических границ» (фраза из фильма, с опровержения этого утверждения он и начинается). Один из советских ученых хочет опубликовать результаты своей научной работы в Америке. В Москве книги еще нет, а он спешит опубликоваться за границей в погоне за сенсацией. Допустимо ли это? Достойно ли это советского ученого? Космополиты заявляют, что нельзя изолировать нашу великую науку от мира. Разве можно быть против научных публикаций в иностранной прессе? Неважно, на каком языке сказано новое слово в науке, а важно, что оно сказано. На суде чести четко озвучивается категорический императив, на котором настаивает государство: «Сначала у нас, а потом сколько угодно на другие языки переводите». А что касается военного или невоенного предназначения открытия, то пушки не смолкли и любое открытие может иметь военную значимость. Со смертью Сталина в 1953 году в СССР наступает новый пе риод, получивший название «оттепель», который был связан не только с новой политической атмосферой в стране, но и с успехами, в том числе в освоении космоса. В 1957 году в СССР осуществляется запуск «Спутника‑1» — первого искусственного спутника Земли. Это известие повергло в шок многих американцев. Например, Стивен Кинг, описывая свой первый ужас, говорил об этом известии, услышанном в подростковом возрасте… Естественно, что первый значимый успех в космической об ласти нашел отражение в нашем кинематографе — картина называлась «Небо зовет». Поставлена она была на киностудии им. А. Довженко в 1959 году режиссерами Александром Козырем и Михаилом Карюковым. Премьера фильма состоялась 12 сентября 1959 года. Что интересно и показательно, в этой работе меняется концеп ция противостояния, принятая в послевоенный сталинский период. Вместо противостояния озвучивается политика предлагаемого партнерства. Мы должны вместе с Западом изучать и осваивать космос. И мы со своей стороны прилагаем к этому все усилия. А вот американцы хитрят, пытаются нас опередить, а это как раз то, что можно назвать ненужным соперничеством. Однако мы великодушнее, мудрее и спасаем их, когда они пускаются в рискованную авантюру — полететь на Марс при угрожающих внешних обстоятельствах. История спасения американского корабля становится не

Владимир Виноградов 9 только примером торжества советского гуманизма, но и идеологической победой. Пытаясь опередить русских, американцы летят по неоптималь ному маршруту и вскоре сбиваются с курса, в результате чего им грозит падение на Солнце. Советские космонавты, приняв сигнал бедствия, пытаются спасти американский экипаж. Им это удается, но из‑за отклонения от маршрута русским теперь не хватает запасов горючего, и они совершают посадку на астероид. И теперь уже смешанный состав космонавтов пытается послать сигналы бедствия. Ожидание помощи и сомнение в возможности спасения стано вятся своего рода моментом истины. Перед лицом смерти раскрывалась подлинная сущность человека. Этот эпизод был представлен как идеологический поединок между американским индивидуализмом и советским коллективизмом. Так, например, американец, погрузившись в отчаяние, проклинает Землю, пославшую его на гибель, а отечественный космонавт, несмотря на возможную смерть, наоборот, благодарен Земле за все: и за обучение, и за жизнь, и за возможность стать первопроходцем в космосе. Словом, американцы дрожат за свои жизни и не способны к са мопожертвованию, а наши — духовны и готовы принести себя в жертву. Что в результате и наблюдает зритель. Один из героев фильма, отечественный кинооператор, жертвует собой, приводя ракету с топливом. Американцы совершенно безжалостны и думают исключитель но о себе. Спешно покидая орбитальную станцию, они не желают считаться с возможными травмами или смертью одного из советских космонавтов. Чужая человеческая жизнь для них ничто. Словом, для нас космическая цель — это счастье всего человечества, а для американцев — преследование собственных эгоистических интересов. В результате разрешения сложностей и конфликтов, возник ших в полете, и самоотверженности советских космонавтов потрясенный американский исследователь протягивает руку советскому и говорит, что русские заставили его поверить в силу человеческой дружбы. Так сталкиваются два мировоззрения, и в этом столкновении, конечно, выигрышной видится советская позиция. Заканчивается фильм предсказуемым апофеозом советской космонавтики и советского мировоззрения, которое должно стать фундаментом межнациональной этики будущего. Что происходит с фильмом дальше. Американцы покупают эту картину и вносят в нее достаточное количество изменений.

Кинофантастика В 1962 году в США выходит американизированная версия фильма под названием «Битва за пределами Солнца». В этой работе участвовали режиссер Роджер Корман (он приобрел советский фильм для американского проката), ассистент продюсера Джек Хилл и молодой студент Фрэнсис Форд Коппола. Как изменили картину американцы? Да, для зрелищности аме риканцы добавляют сцену битвы двух марсианских монстров, но главное, что они повернули все в свою пользу. Сама история происходит после мировой вой ны, в некотором не очень отдаленном будущем, когда остались только два государства — Северное (под которым подразумевается СССР) и Южное (Америка). Американцы меняют полюса, и все становится наоборот. Не мы их спасаем, а они нас. У них русские — это американцы, а американцы — это русские, стремящиеся обогнать американцев, которые летят на Марс. С Земли русским говорят, чтобы они возвращались, а амбициозные, безжалостные, подлые выходцы с Севера во что бы то ни стало пытаются обогнать американцев‑южан. Именно из‑за русских на взлетной площадке пострадал хороший человек с Юга. Именно американцы провозглашают объединение двух стран и работу на благо человечества. Правда, финал в результате переделки получился совсем забавным. Вернувшихся из космоса американцев встречают с цветами советские пионеры. Вот такая история идеологического соперничества в кинемато графе в связи с этой картиной.