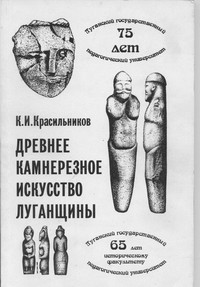

Древнее камнерезное искусство Луганщины

Покупка

Основная коллекция

Тематика:

Скульптура

Издательство:

Шлях

Год издания: 1999

Кол-во страниц: 136

Дополнительно

Книга освещает материалы ранее неизвестных науке антропоморфных стел ранней бронзы

и каменных изваяний половецкого искусства XI - XIII вв., собранных в Луганской области.

Автор в научно-теоретическом и популярном виде, наряду с общепринятыми суждениями

об искусстве тюркских кочевников, предлагает свой вариант типологии, семантики,

технологии изготовления статуй. Значительное внимание уделяется вопросам: статуи и захоронения,

курганы и святилища, карьеры и мастерские. Сведения о находках и каталог

скульптур носят исключительно краеведческий характер.

Книга рассчитана на учителей и учащихся, журналистов и краеведов, студентов и преподавателей

вузов, всех, кто интересуется историей.

Тематика:

ББК:

УДК:

ОКСО:

- ВО - Бакалавриат

- 46.03.01: История

- 46.03.03: Антропология и этнология

- ВО - Магистратура

- 46.04.01: История

- 46.04.03: Антропология и этнология

ГРНТИ:

Скопировать запись

Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов

❖ р А С П 1 ^ ^Ргг/Ческий унив^6. К.И.Красильников ДРЕВНЕЕ КАМНЕРЕЗНОЕ ИСКУССТВО ЛУГАНЩИНЫ 65 д е т историческому ф акультету ^^Ч еский унив^Р^ r/f* %

^ s a p e n , T5 X л е т ^ ^ ^ ч е с к и й у н и в в ? й <>< ^ rocygapc 65 1 U w дет иеторичееко/лу факультету Чески й униб^6.

К.И. КРАСИЛЬНИКОВ ДРЕВНЕЕ КАМНЕРЕЗНОЕ ИСКУССТВО ЛУГАНЩИНЫ По материалам археологических коллекций антропоморфных стел и половецких каменных изваяний парка- музея Луганского пединститута и музеев Луганской области Луганск Шлях 1999

ББК 63.4(4Укр-4Луг)43 К 78 Светлой памяти моих родителей, Марии Андреевне и Ивану Ивановичу Красильниковым, сыновий низкий поклон. Красильников К.И. К 78 Древнее камнерезное искусство Луганщины. - Луганск: Шлях, 1999. - 136с.: ил. ISBN 966-7525-39-2 ББК 63.4(4Укр-4Луг)43 Книга освещает материалы ранее неизвестных науке антропоморфных стел ранней бронзы и каменных изваяний половецкого искусства XI - XIII вв., собранных в Луганской области. Автор в научно-теоретическом и популярном виде, наряду с общепринятыми суждениями об искусстве тюркских кочевников, предлагает свой вариант типологии, семантики, технологии изготовления статуй. Значительное внимание уделяется вопросам: статуи и захоронения, курганы и святилища, карьеры и мастерские. Сведения о находках и каталог скульптур носят исключительно краеведческий характер. Книга рассчитана на учителей и учащихся, журналистов и краеведов, студентов и преподавателей вузов, всех, кто интересуется историей. © К.И.Красильников, 1999 © П.Н.Шевердин, К.Н.Шевердин, художественное оформление, иллюстации, 1999 ISBN 966-7525-39-2 © Издательство “Шлях”, 1999

ОТ АВТОРА Камень также древен, как и наша планета Земля. Миллиарды лет он был природой в себе, и только с появлением его в руках человека, у камня началась другая жизнь. Накапливая опыт и знания о камне, человек не всегда довольствовался случайным природным его очертанием, а стремился придавать нужные ему формы, размеры полезного изделия. Как прочный, трудно разрушаемый материал, камень наравне с металлами и керамикой стал основным источником передачи через века творческих замыслов, технических и художественных идей человека. Особую роль он сыграл в истории материальной и духовной культуры. Благодаря его великолепной сохранности и доступности, в камне многие народы из прошлого до наших дней сохранили следы своей самобытности, поэтому культурное наследие народа тем богаче, чем многочисленнее каменные архитектурные и скульптурные памятники его страны. Люди, зная нетленность камня, его вечность, не только запечатлевали в нем исторические события, но и выражали в художественно-эстетических формах свои религиозные верования, и таким образом сохранили для будущих поколений сам образ народа, который уже давно исчез. Наш рассказ пойдет лишь об одном моменте огромного творчества человечества - камнерезном искусстве, каменных изваяниях поздних кочевников, половецких “каменных бабах” XI-XIII вв. Круг общих вопросов, связанных с изучением этих скульптур, по существу давно уже определился. К таким, прежде всего, следует отнести этнический вопрос. Он возникает в связи с фактом пребывания каменных скульптур как в Азии, так и восточноевропейских степях. В результате его решения появился ряд теорий, по которым ста “ У рода человеческого не возникало ни одной замечательной мысли, которую он не запечатлел бы в камне.” В. Гюго туи связывали с различными этносами: со скифами, сарматами, гуннами, готами, уграми, болгарами, славянами, монголами, половцами и другими племенами, существовала теория происхождения статуй от народов и племен эпохи бронзы (I.e. 166). Однако еще в 1885 г. по оспариваемой проблеме возникло первое устойчивое мнение, а затем и было признано, что скульптуры - это камнерезное наследие древних тюрок. Такое мнение прочно действует и сегодня, однако, считают ученые, необходимо из всего набора внешне похожих камнерезных статуй выделять серии различных типов, отличающихся иконографией, композицией, деталями одежды и вооружения. Понимание этих и других, казалось бы более второстепенных различий, нам необходимо прежде всего для того, чтобы правильно распознавать и определять этно-хронологичес- кую характеристику антропоморфных стел медно-бронзового и скульптур железного века (средневекового периода). Такое понимание тем более необходимо уже хотя бы для того, чтобы историки и просто наши современники, лишенные достаточно убедительных сведений в письменных источниках, столкнувшись с огромными археологическими, историческими, искусствоведческими явлениями могли правильно понять культурный и языческий (религиозный) феномен образа каменных изваяний. Наша работа построена по такому принципу: первая ее часть в научно-популярном виде освещает общую теорию - вопрос о происхождении, типологии, технике изготовления, эволюции и хронологии статуй. Здесь же подняты и частные вопросы: порт- ретность изображений, предметы на скульптурах, одежда и амуниция. В число проблемных вопросов мы, например, включили темы: каменные изваяния и погребения, 3

или культовые святилища; кто изображен — воины, их жены или враги. Среди познавательных вопросов нами затронуты статистические данные о количестве статуй в основных музеях Украины и коллекциях каменных изваяний, а также проблема сохранения и перспектив дальнейшего изучения коллекции скульптур парка-музея Луганского педуниверситета. Большое влияние на характер моих мыслей и суждений оказала книга украинского историка и лингвиста Я.Р. Дашкевича и польского тю рколога Э. Тры ярски “Каменные бабы Причерноморских степей” (2), посвящ енная изучению коллекции каменных статуй Аскании-Нова. Структура, отдельные идеи, положения и факты из их работы заимствованы и использованы мною и в этой книге. Книга Я.Р. Дашкевича и Э. Трыярски была издана в Варшаве 1982 году и к сожалению, отсутствие личного контакта и достаточно точных сведений об авторах, не позволили мне воврем я просить разрешения воспользоваться из взглядам^ по некоторым проблемам половецкогЯ (тю ркского) камнерезного искусств| Причерноморских степей. Вторая часть работы - это научный ю талог всех, известных на данный период вре мени каменных изваяний Луганской земли! В работе приводится необходимый длЛ раскрытия темы объем научной литературыЯ и она обеспечена практически полной илЯ люстративностью реально существующий скульптур. Работа выполнена двумя автораЬ ми: научно-теоретический раздел и каталоЛ написаны К.И. Красильниковым (собирателЯ каменных изваяний в парк- музей), а иллюН страции выполнены в основном П.Н. Ше- вердиным. Мы считаем, что работа не лишена не достатков и будем признательны всем, кто известит нас о новых находках изваяний или] выскажет свои замечания и суждения по су ществу темы.

* РАЗДЕЛ I 1. ПАРК-МУЗЕЙ КАМЕННЫХ ИЗВАЯНИЙ Парк-музей половецких каменных изваяний Луганского пединститута начинает свою историю с распоряжения № 144 Исполкома Ворошиловградского Областного Совета депутатов трудящихся от 23 марта 1972 г. Идея сбора стату й возникла в процессе археологических разведок, проводимых автором этой работы на территории Луганской области. Тогда же по селам, поселкам и городам у дворов, в заборах и огородах, по углам домов и улиц, в ямах и оврагах, в состоянии опор мостов и столбов, в фундаментах разрушившихся построек и на заросших кустарниками берегах заброшенных прудов, у колодцев и в других ситуациях, никак не связанных с историческим предназначением скульптур, мы находили каменные изваяния, не зафиксированные ни в каких коллекциях или научных источниках. Эти статуи мы свезли и собрали в парк-музей. Более 25 лет длилась эта работа, в результате которой было найдено, перевезено и установлено около 70 беспаспортных скульпту- р, еще более 30 статуй хранятся в коллекциях музеев городов области, и в первую очередь в Свердловском, Лисичанском, Луганском, Первомайском, Смоляниновском. К сожалению, очень незначительная часть статуй, правда только в виде постаментов, продолжает находиться в степи на курганах. Снятие статуй с курганов мы не допускали ни в одном случае. Практически все статуи парка-музея происходят с территории Луганской области, главным образом ее южной части, входящей в регион Донецкого кряжа (Свердловский, Краснодонский, Антрацитовский, Лутугин- ский, Перевальский, Попаснянский районы). Очень мало статуй найдено в центральных районах нашей области (Станично-Луганский, Беловодский, Славяносербский, Старо- бельский, Новоайдарский, Кременской). Совершенно нет статуй из северных районов области (Сватовский, Белокуракинский, Троицкий, Марковский, Новопсковский). (Табл.1). См. Сводную таблицу 39. Одна из проблем, возникающих при картографировании каменных изваяний, это вопрос о том, имеются ли в нашем районе скульптуры, не сдвинутые с их первоначального места. Как нам известно, одним из важнейших признаков того, что скульптуру никогда и никто не передвигал, является ее местонахождение на кургане или у кургана, иногда просто на высокой гряде, установленной с восточной ориентировкой лица. Среди сохранившихся в степи статуй, точнее остатков статуй, найденных нами, только четыре могут претендовать на историческую пе|*вооснову: Две скульптуры находятся в Провальской степи, третья - на кургане у пос. Фащевка, еще одна —у села Иллирия. Картографирование каменных изваяний и сводный список адресов их обнаружения, составленный автором этой работы, собирателем коллекции, позволяют в дальнейшем избавить исследователей от поисков в решении вопроса территорий, из которых происходят и были свезены в парк-музей Луганского пединститута каменные изваяния. Эта работа осуществлялась теперь уже бывшими студентами исторического факультета пединститута, членами Луганской Облаем ной opi анизаиии Украинского общества охраны памятников истории и культуры, многими энтузиастами из районов.нашей области, содествовавшими успешному проведению этой работы. Среди них бывшие сотрудники УВД Лутугинского района А.А. Пужайко и В.И. Кравченко, работники Новоалександровского (Краснодонский район), Городищенского, Фащевского (Перевальский район), Краснополянского (Антрацитовский район), Каменского (Лутугинский район) сельских советов, учащиеся и учителя Должанской, Краснопартизанской, Новобо- ровицкой школ (Свердловский район), работники шахт “ Бежановская” и “ Чернухин- ская”, дирекция Деркульского конезавода № 63 (Беловодский район), работники автоуч- комбинатов п. Лутугино и п. Зимогорье, ра5

ботники музеев, в особенности г. Свердловска, его бывший директор, ныне покойный JI.B. Бедин, и завотделом памятников археологии Луганского краеведческого музея В.Ю . Выборный, энтузиаст археологии М.Н.Ключнев. Все они любезно предоставляли в мое распоряжение сведения о статуях. Но особую благодарность и признательность за труд выражаю студентам 70-80 годов исторического факультета Князеву С., Бурякову Н., Малахову В., Моисееву В., Любимову Н., Степанову Е., Каныгину А., За- рицкому Р., Бурьяну М., Луконину А., Тарасенко Н., Пассеке Н., Заблодскому Г., Башкатову О. и многим другим, с кем мне непосредственно пришлось отыскивать, грузить и свозить статуи, трижды монтировать парк-музей. Без совместных усилий многих краеведов успех наших экспедиций был бы менее результативным. Рисунки иллюстраций к работе выполне- 11 ы худож никами П .Н .Ш евердины м и К.Н.Ш евердиным, Л И. Красильниковой (Тельновой), атак же студентами исторического факультета Абрамовой Е., Мальцевым А., Буряковой В., фотографии выполнены фотолюбителем И.И.Красильниковым и профессиональным фотокорреспондентом областных газет В.И.Лесным. Прошло более 25 лет с того периода, когда во дворе пединститута появились первые скульптуры, и без малого 15 лет со дня утверждения парка-музея, но еще ни в одном издании, кроме неполной справочной информации об этой коллекции, опубликованной С.А.Плетневой, его материалы не освещены. Это же замечание касается всех выявленных в Луганской области каменных изваяний, число которых теперь уже превосходит 110 статуй. Предлагаемый нами каталог преследует цель передачи потомкам сведений о сохранившихся произведениях камнерезного искусства из XI-XIII вв. в XXI век, которые, без сомнения, войдут как источники в арсенал дальнейших научных исследований будущих поколений историков, искусствоведов, этнографов, всех тех, кто интересуется историей и культурой народов, населявших наш край. 2. КАМНЕРЕЗНОЕ ИСКУССТВО СТЕПНОЙ УКРАИНЫ 2.1. АНТРОПОМОРФНЫЕ СТЕЛЫ. На территории Украины издревле, более 6 тыс. лет тому назад, начали изготовлять монументальные каменные скульптуры. Их высекали различные народы, в прошлом населявш ие ю жные и ю го-восточны е регионы Восточной Европы. Сейчас мы с полным основанием можем определить этническое лицо этих народов, хронологические периоды их творчества, предполож ить см ы словы е и идейные мотивы оставленных ими произведений в образе кам нерезного искусства, обнаруженного практически по всему югу Восточной Европы. Прежде всего отметим тот факт, что народы, оставившие после себя статуи, в основном пришлые. Это были племена двух этносов: во-первых, потомки индоиранцев, происходивших из южной Азии (Индии, Ирана), жившие здесь в период раннего металла (энеолит - бронза 4-2 тыс. до н.эры). Тогда в далеком прошлом они создали так называемые нижнемихайловскую, кеми обинскую , ямную, катакомбную археологические культуры. В середине тыс. до н. эры степные просторы оказались занятыми еще одной группой индоиранцев под названием скифы. Во-вторых, в конце 1 - нач. 2 тыс. н. эры юг В осточной Европы был заполнен тюркоязычными, тюркскими, племенами X - XI11 вв., которые происходят из далеких от нас степей центральной Азии, южной Сибири, Семиречья. Теперь по существу. За последние десятилетия, в основном i 70-80 - е годы, работами новостроечных экспедиций по югу Украины обнаружено большое количество новых археологических источников, особое значение среди них занимают каменные изваяния энеолита и ранней бронзы . В настоящ ее время «

Дунайско - Донском междуречье собраны сведения о более чем 330 стеловидных монументальных скульптурах. Много стел найдено в Северном Причерноморье и Крыму, но наибольшее количество их (172 экз.) происходят из Бугско Ингулецкого междуречья (72,1986. С .21-36). Относительно Приазовья и Подонцовья таких источников значительно меньше, что, вероятно, вовсе не связано с недостатком исследований памятников из этой территории. Нельзя сказать, что информация о находках стел из нашего края вообще отсутствовала, примером тому являются стела из г.Сватово (57,1973. С.7; 59, 1989. С.70-81), из Свердловского района с.Провалье (60,1980. С.34-35), с.Астахово (62, 1991. С.186-188). В настоящее время сведения о стелах из Подонцовья несколько раснгирились, здесь их, к тем ранее известным, прибавилось 7 новых (рис.1). Стелы стали предметом пристального изучения археологов с 60-х годов (73-75, 1958, С.146-147; 1963, С.38-47; 1973,С.21- 24), (69-70,1958; 1965, С. 179-181; 71,1969). Позднее, массовость и разнообразие ранних каменных изваяний вызвала необходимость их классификации, появились объяснения иконографического и сем антического содержания статуй, археологической интерпритации этих изделий (74,1963.С.38- 47), (71,1969.С. 181-188), (68,1971 .С.3-17). В 80-х годах исследователи памятников Бугско - Игулецкого междуречья провели систематизацию и классификацию всей серии обнаруженных ими, за многие годы полевых работ, изваяний из выше упомянутого региона (72, 1986. С.21-36). Предложенная ими схема классификации стел, в какой-то степени может быть принята и для нашего региона. Однако, как и прежде все еще оставался нерешенным вопрос о культурной принадлеж ности антропоморфных стел. Одни ученые связывают их с ямной культурой (69,1958), другие-с кеми - обинской (73,1958.С.Мб- 147), третьи - с южнобугским вариантом ямной культуры (7 2 ,1 9 8 6 .0 .2 1 -3 6 ), четвертые - с ямно-катакомбным и даже катакомбным временем (74,1963), (61,1979), пятые - с энеолитом нижнемихайловских и • среднестоговских памятников (64,1968.0.5), (68,1971.0.9). Это сложная проблема и она ждет своего решения. Мы, в свою очередь, этим материалом вносим в данную тему лишь новую информацию, которая, на наш взгляд, интересна по двум соображениям: во-первы х, ряд стел происходит из захоронений, или из насыпей курганов, во- вторых, из территории значительно удаленной от Крыма, Буго-Ингулецкого м еж дуречья, т.е. традиционны х мест массовых находок древних изваяний. При проведении археологических разведок и раскопок курганов, связанных с катакомбной культурой на Луганщине, нами найдены стеловидные каменные изваяния. Количество их невелико, во обстоятельства местообнаружения заслуживают внимания. Всего обнаружено 9 стел: четыре из них происходят из погребений, две - из насыпей курганов, три - случайные находки (рис. 1). Начнем с изваяний из катакомбных погребений могильника у с.1 Ьюнерское (Николаевка) Станично-Луганского района (63,1988). Курганный могильник располагается на вы соком, правом , коренном берегу р.Северский Донец, в 1 км западнее села. Он состоял из 9 насыпей, вытянутых по 300 — метровой линии в направлении восток - запад. Высота курганов колеблется от 0,7 до 4 метров. Приводим описание лишь трех погребений, которые связаны со стелами. Курган N 1, высота 2,8м, диаметр 27м. Стратиграфия кургана состояла из пяти насыпей, имевших отношение к основному захоронению N 9 и девяти впускны м погребениям. Катакомбное погребение N 2, в котором находилась стела, располагалось в восточной части кургана и было впущено в насыпь основного кургана. Входной колодец почти вертикальный, в плане прямоугольной формы, книзу сужается, на глубине 4,45м от репера, посредством дромоса соединяется с камерой. П огребальная кам ера почти круглой формы 2,7 х 2,9 м по дну, высота ее свода 2,35м. Купол камеры сферический, почти в центре пробито отверстие, однако, признаков разрушения скелета не замечено. 7

Рис. 1. Местонахождения антропоморфных етел на территории Луганской области. 1 с. Пионерское. 2 г.Сватово. 3 с. Астахово 4 с. Бирюково 5 г. Ровеньки 6 Свердловский район 7 Провалье 8