Падение царского режима. Том 6

Бесплатно

Основная коллекция

Тематика:

История России XIX - начала XX вв.

Издательство:

Автор:

Щеголев Павел Елисеевич

Год издания: 1926

Кол-во страниц: 417

Дополнительно

Скопировать запись

Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов

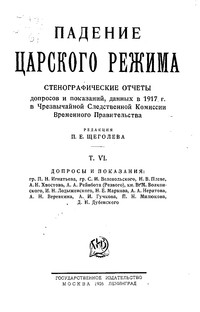

ПАДЕНИЕ

ЦАРСКОГО РЕЖИМА

СТЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ допросов и показаний, данных в 1917. г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства

РЕДАКЦИЯ

П. Е. ЩЕГОЛЕВА

Т. VI.

ДОПРОСЫ И ПОКАЗАНИЯ:

гр. П. Н. Игнатьева, гр. С. И. Велепольского, Н. В. Плеве, А.Н. Хвостова, А. А. Рейнбота (Резвого), кн. BfM. Волконского, И. Н. Лодыженского, Н. Е. Маркова, А. А. Нератова, А. Н. Веревкина, А. И. Гучкова, П. Н. Милюкова, , Д. Н. Дубенского

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД

ПРЕДИСЛОВИЕ. В галлерее деятелей царского режима, показанной в пята томах нашего издания, появляются новые лица. Одни из них допрашиваются, другие «показывают». Интерес этого тома сосредоточивается как раз на показаниях. П. Н. Милюков дал обширный исторический очерк предреволюционного периода; такой же очерк политического положения дал и А. И. Гучков. Историк не обойдет вниманием их показаний. Ценны и рассказы графа Игнатьева, бывшего министра народного- просвещения, о- высших представителях и политике царского правительства. Товарищ председателя Государственной Думы, перешедший в. товарищи министра внутренних дел, кн. В. М. Волконский рассказал о том, как он налаживал отношения Думы и правительства. А. А. Нератов дал обстоятельное показание об «удивительной» деятельности Штюрмера по министерству внутренних дел, а И. Н. Лодыженский, управляющий делами совета министров, открыл любопытные подробности действий аппарата, именовавшегося советом министров. Показания графа С. И. Велепольского освещают отношения царя и его правительства к польскому вопросу. Допросы бывшего¹ московского градоначальника А. А. Рейнбота, товарища министра юстиции А. Н. Веревкина и известного вождя черной сотни Маркова 2-го вводят нас в знакомую rfaji по предыдущим томам область убийств, совершенных членами «союза русского народа», подкупов на казенные деньги, провокаций и произвола. Особенно любопытны ответы Маркова по своей совершенно беспардонной наглости и самоуверенности.

Особое место занимают показания генерала Дубенского, историографа царских поездок на фронт (и такие бывали!). Генерал Дубенский присутство!вал в царском поезде в исторические дни 1 —2 марта 1917 года. Его¹ рассказ о последней поездке Николая и об его отречении вносит немало новых и ярких подробностей этого события.

П. Щеголев.

LXIII.

ДОПРОС гр. П. Н. ИГНАТЬЕВА.

Содержание: Вступление Игнатьева в министерство земледелия. Переход в министерство народного просвещения. Либеральная политика министерства народного просвещения при Игнатьеве. Отношение Игнатьева к общегосударственной политике совета министров. Польский вопрос. Борьба с Горемыкиным. Учреждение особых совещаний. Перемены в составе совета министров в июне 1915 г. и отношение его к Государственной Думе, Увольнение либеральной группы совета министров в отставку. Отношение совета министров к смене в верховном главнокомандовании. Кандидаты в министры: А. Н. Хвостов. Заседания совета министров в ставке. Малый совет министров. Назначение Штюр-мера. Митрополит Питирим. Борьба. Игнатьева с новым составом совета министров. Дело об отпуске 5 миллионов рублей. Получение А. Н. Хвостовым 1 300 000 рублей. Совет министров о роспуске Государственной Думы и выборах в нее. Вопрос об учреждении в России наместни-честв. События последней четверти 1916 года. Назначение Протопопова. Курлов. Проект резолюции Государственной Думы об «измене». Уход Игнатьева. Отношение народа к Игнатьеву в Февральские дни. Отношение группы Игнатьева к пользованию 87 ст. основных законов.

Председатель. — Павел Николаевич, вы изволили быть министром с января 1915 года по 27 декабря 1916 года и, таким образом, пробыли в составе совета министров весь 1915 —1916 гг. Вы имели председателями совета министров Горемыкина, Штюр-мера, Трепова и даже кн. Голицына.

Гр. Игнатьев. — Нет, я за два дня до вступления Трепова подал прошение об отставке.

Председатель. — Может быть, вы будете добры дать очерк общей политики министерства в ваше время, смену этой политики по основным линиям и попытку обоих министров (в особенности в 1916 году) и председателя совета министров работать и решать вопросы вне круга совета, а также и рассказать нам о тех влияниях, которые вы и некоторые ваши товарищи испытывали на себе, влиянии безответственных сил и, наконец, об отношении ко всем этим течениям представителя верховной власти, поскольку вы в докладах своих имели с ним дело. Вот те общие рамки, в которых мне хотелось бы удержать нашу беседу.

Паление царского режима. Т. VI. 1

Гр. Игнатьев. — Для того, чтобы яснее осветить общую политику, мне придется несколько объяснить мое положение во время моего служения. Как вы совершенно правильно отметили, оно продолжалось два года. За исключением, кажется, Барка и Григоровича, никто столько времени за этот период не был в ответственных ролях. Поэтому многие даже удивлялись, зная меня по прошлой моей жизни и по моим убеждениям со школьной скамьи, каким образом я мог удержаться два года. Хотя неловко говорить про себя, но мне придется коснуться, почему во многих вопросах политики совета министров я оставался профаном и многое для меня до сих пор совершенно не ясно, почему делалось то, а не другое,— так как я держался значительно в стороне. Дело в том, что попал я в центральное управление, будучи убежденным местным работником, в сущности, против своей воли, под настойчивым давлением Кривошеина, который уже в 1909 году совершенно ясно понял и высказывал в конце, что одной из причин гибели русской государственности было противоположение: «мы и они». Во мне он видел человека другого края, не чуждого известного бюрократического уклада, но ставившего основу своего верования так, что только в тесном единении с общественностью и в слиянии с ней государственности можно вести Россию по правильному пути. Вот почему он настаивал в течение ряда месяцев (и даже приезжал в Киев, когда я там работал), чтобы я непременно пошел к нему в ведомство. В землеустройство я не хотел итти и говорил, что единственно куда меня тянет по убеждению с детства, это в земледелие. И вот он взял меня в земледелие. Но, войдя туда, я от политики землеустроительной сразу уклонился и говорил: «Я не иду по вашему пути, так как культурная работа в толще населения, это-—мое основное верование, этим путем можно достигнуть совершенствования государственного строя, а не политическими выходками и жонглерством». Назовите это карьеризмом, но я назвал жонглерством. Так я и прошел всю свою службу в земледелии. Я взял на себя только культурную часть ведомства, т.-е. департамент земледелия, гидротехнику, земельные улучшения и сельскую экономию. Все это создало для меня такое впечатление, что Кривошеин видел во мне человека, открещивающегося от той политики, которая велась, и готового работать лишь ■в области культурных мероприятий. Поэтому он несколько раз — может быть, в шутку, может быть, серьезно, — предлагал мне перейти в министерство внутренних дел. Но он знал, что получит категорический отпор. Когда в ноябре стало ясно, что Кассо умрет (он, кажется, скончался в декабре), Кривошеин меня вызвал и говорит: «Ну, хорошо, в министерство внутренних дел вы не пошли, но вас интересует просветительная работа? В ведомстве много политики». Я отвечаю: «Я на это пойду, но я вообще против министерской деятельности, а самое лучшее — освободите

меня совсем, так как сейчас киевское земство как раз зовет меня к себе, и я охотно туда пойду; мне не хочется в широкое море». Он говорит: «Для России нужны работники». Тут я назвал ему Платонова и сказал: «Люди найдутся, а я местный работник». На том разговор и кончился. Оказывается, Кривошеин сказал об этом Горемыкину. Меня вызвали к Горемыкину, но прежде вызвал к себе Кривошеин, которому я заявил: «Если только мне дадут свободу работать, тогда я могу пойти». Вот эти условия я поставил, и, когда в декабре Горемыкин меня вызвал к себе, я сказал: «Мне не хочется итти на такое высокое административное место, так как я люблю земледелие». Но Горемыкин настаивал, и я согласился, под условием известной программы и что мне мешать никто не будет, и сказал: «Я не вмешиваюсь в ваши дела, и если мои услуги нужны для общего просвещения, я пойду, но и вы в мою политику не вмешивайтесь». На это' он сказал: «Вы требуете слишком большого’, но в течении работы это выяснится. Я тоже очень люблю народное просвещение, но я мало понимаю и поэтому мешать вам не буду». Вот его слова в декабре 1914 года. Но я ему еще сказал: «Дайте мне обещание, что’ вы представите нескольких кандидатов, и я буду назван среди других, чтобы верховная власть могла остановиться на ком-нибудь другом». Он говорит: «Хорошо, я эту последнюю уступку вам делаю». На том мы и расстались. Таким образом, я думал, что’ он представил какого-нибудь другого кандидата, потому что это было в декабре, и до 7-го, 8-го января я ничего не знал. Как-то я спросил Кривошеина, он ответил: «Нам ничего не говорят; может быть, имеют своего кандидата». ■ Вдруг 8-го января меня вызывают в Царское, и тогда я в течение 40 минут убеждал верховную власть, что не гожусь, что если я пойду, то только с определенными взглядами на вещи. Конечно, первая моя задача была поставить высшую школу в- определенное положение, затем техническое образование ... Все было принципиально одобрено.

Председатель. — Вы не скрывали противоположности вашей политики политике вашего предшественника, или вы не ставили этого вопроса?

Гр. Игнатьев. — Я сказал, что не гожусь потому, что всегда шел рука об руку с общественностью и с людьми местными. Я помню фразу: «Не страна для нас, а мы для страны». Это — старинная точка зрения моего отца и нашей семьи, несколько славянофильского направления, которая говорит': «Величие России было в единении царя с народом, а бюрократическое средостение гибельно». Вот та формула, на которой мы всегда стояли. А против этого средостения я решил, что моей первой задачей, если удастся что-нибудь сделать, будет уничтожение тог©' ужасного явления, когда ведомство, которое должно быть самым любимым детищем страны, является ненавистным установлением, что должно

привести всякого к содроганию и в ужас; такова первая задача, а все остальное технически приложится и выльется в дальнейшем. Это было признано правильным, и затем, в докладах, через 2 — 3 недели, уже с материалами в руках, я говорил, почему это осуждение ведомства создалось. Должен сознаться, что верховной властью, невидимому, мои слова были поняты, и мне никаких препятствий не чинилось. Мне каждый раз санкционировали все шаги, которые необходимо было сделать, и если я встречал препятствие, то скорей в дальнейшем.

Ольденбург. —■ Может быть, этим и можно объяснить, почему ваша политика была таким оазисом среди всего остального и так всегда отмечалась общественностью, что министерство народного просвещения может делать то, чего не может делать другое ведомство? Очевидно это объясняется первоначальной постановкой.

Гр. Игнатьев. —Да, я иначе не мог. Но уже в мае 1915 года, в сущности, по небольшому вопросу, но, по моему мнению, имевшему большое значение с точки, зрения успокоения в средних учебных заведениях (перехода из класса в класс без экзаменов, некоторые облегчения для детей и братьев состоящих на военной службе, чтобы для всех было одинаково, но придется поступать по ивив’ам, которые были раньше .. . Это отозвалось более благоприятно для евреев), я, /встретив в совете министров отпор, получил санкцию здесь, в Царском, и сказал: «я это сделаю». Тогда министерство торговли и промышленности и др. не сделали этого расширительного толкования, а министерство народного просвещения провело его. И вот, чтобы получить это, мне пришлось в мае сказать, что так как условия мои не исполняются, я ухожу. Я сознаюсь сейчас, это надо проводить иначе. Мне не удалось провести постановки образования в полном объеме, как я понимал, но здравый смысл говорил, что известные ограничения самого себя необходимы. Нельзя же лететь как на аэроплане! Как представителю реальной политики мне кое-что все-таки удавалось проводить этим путем.

Председатель. — Если остановиться на вопросе, поставленном Сергеем Федоровичем, то нужно сказать: внешнее сопоставление вашей беседы с верховной властью и тот факт, что министерство народного просвещения было, действительно, некоторым оазисом, на котором отдыхала русская общественная мысль, еще не выясняют дела. Каковы были корни этого? Как удалось вам то ведомство, которое было так уронено в смысле вторжения политики, в момент распада государственной власти и в момент судорожного проникновения политики министерства внутренних дел во все ведомства, как вам удалось удержать от этого ваше? Ведь верховная власть осталась, момент политический был еще более острый, и, тем не менее, вам удалось? Вы ставили вопрос о вашем

уходе, но была какая-то внутренняя сила, которая стояла за этим внешним фактом, что-то вам помогало.

Гр. Игнатьев. — Мне думается помогли два фактора: один тот, что верховная власть знала меня еще 20 лет тому назад, когда я был солдатом, когда отбывал воинскую повинность в Преображенском полку. Я всегда относился к делу.добросовестно, и мои отношения к солдатам были такие, какие сейчас устанавливаются. И в глазах верховной власти оставался один пример: бывший государь как раз отбывал ценз батальонного командира, а я был унтер-офицером в своей роте, был запевалой своей роты и заведовал школой грамотности в роте. И вот, в первый лагерный сбор, очень тяжкий (это было в 1893 г.), стояла страшная жара, люди страшно страдали, и наша рота шла без офицеров!, потому что все офицеры выбыли из строя. Я помню, герцог Лейхтенберг-ский уехал, и командиром роты был фельдфебель В., который заведовал хозяйством, затем X., который был потом швейцаром военного министра, и унтер-офицер Игнатьев. И вот мы, три унтер-офицера, вели роту, и она была всегда так блестяща, что помню, когда мы входили в Гатчино, все роты подходили под командой «смирно», а 15-я рота всегда с песнями, и унтер-офицер Игнатьев был запевалой. Очевидно, это оставило впечатление, что у меня с солдатами и крестьянством очень близкие отношения. Действительно, со школьной скамьи, под влиянием Льва Николаевича, я ушел в деревню, где пробыл 14 лет безвыездно, занимаясь сельскохозяйственными делами, потом земством, и затем был предводителем дворянства. Таким образом, все время жил общественной жизнью. Должен засвидетельствовать, что у верховной власти была большая нежность к нижнему чину — к солдату, и эти отношения оставили в нем впечатления. Например, в тяжелые походы, у меня в ранце всегда было несколько бутылочек со всякими освежающими вещами: например, дурно кому-нибудь — вынешь, дашь понюхать, или выпить, или закусить мятными лепешками; все это очевидно оставило впечатление. После военной службы я уехал, и в течение 14-ти лет приезжал только на Рождество и Пасху проведать моих родителей, а все остальное время сидел в Киевской губернии, в Липовецком уезде. Что* впечатление осталось, я думаю потому, что когда я, в качестве директора департамента, являлся к бывшему государю, то про этот поход он еще вспоминал. А ведь прошло 16 лет (с 1893 года), а это было в 1909 году! Второе, о чем вы изволите говорить, а именно, почему я в моей первой беседе, сказал, что не гожусь, я прямо указал причину и назвал по фамилии — это был Маклаков. Я с Маклаковым еще в Киеве всегда расходился. И тут я сказал опять: «Я не могу вступать в министерство, ведь там Маклаков, он России не понимает, в российской общественности не смыслит. Как же мы можем с ним быть в одном совете?» На это мне было сказано: «он поймет».

Так что я с полной откровенностью поставил вопрос. Затем, причиной, может быть, являлось и то, что у верховной власти всегда была слабость к бывшим преображенцам. Правда, однополчанином я был всего 8 месяцев, так что это мимолетное было, но все-таки считался бывшим преображением. А затем я с самого начала 40 минут докладывал все те препятствия, которые видел на пути к необходимой мирной и дружной работе. Я прямо скажу, что иначе, как в тесном единении с общественностью и с местными силами, в широкой децентрализации, путем передачи целого ряда функций не должностным лицам, а элементам, уже работающим и в области педагогии и на этом пути, я вижу возможное оздоровление ведомства и сообщение ему тех симпатий, без которых оно жить не может. Так продолжалось все время. В мае пришлось поставить вопрос о льготных переводах.

Прецсецатель. — Вы поставили его в связи с теми возражениями, которые делались верховной власти?

Гр. Игнатьев. — Я делал маленькое беззаконие. Дело в том, что был вынесен журнал совета министров, в котором было сказано (после больших споров), что только детям участников войны могут быть предоставлены некоторые льготы по приему в учебные заведения. Мне казалось, что кроме этих детей, есть дети разных родителей, усыновленные и т. д., одним словом, нельзя так узко смотреть, и я настаивал, что в такой момент борьбы, когда все силы напряжены, надо сделать все, чтобы несколько облегчить, и что их толкование неправильно. Но большинство министров было против этого журнала. Тогда я доложил, что не могу с этим согласиться и что надо апеллировать к верховной власти, так как в журнале не сказано: «законные дети» или какие, а просто — «дети», т.-е. усыновленные и другие. В ведомстве народного просвещения мы так и понимали, что это все те дети, — от кого бы они ни зависели, от родителей или от кого другого, но состоящих на военной службе, — эти дети являются, если не физическими, то моральными их сыновьями, и одинаково тяжело переносить заботы о них. Когда я в совете министров о том заявил, мне говорят: «это невозможно». «Тогда я буду просить, чтобы меня освободили; я не могу толковать вопрос иначе». Я коснулся этого, чтобы объяснить вам, что мое положение в совете министров было очень сложно и особенно. В первом составе единственные люди, с которыми я был сравнительно близок, это — Кривошеин, Харитонов и Сазонов. По существу политики я сходился с Харитоновым и Сазоновым, а по общей психологии с Кривошеиным, но по некоторым вопросам политики мы несколько разных взглядов. В общем же мы составляли группу. Для' меня было ясно, что все усилия Кривошеина сводятся к тому, чтобы руководить Горемыкиным и вести его к принятию определенной политики. В чем была эта политика по существу, я бы даже не сумел формулировать, потому

что желал сохранить своему ведомству аполитичность. В этих частных совещаниях министров по вопросам политики внутрених дел и финансов, главным образом, принимал¹ участие Харитонов. Я тогда не принимал участия. Они тогда приходили к заключению, что¹ во время войны нужно войти в контакт, наиболее близкий с Думой, — это было течение одной группы. В другой группе играл наиболее выдающуюся роль Щегловитов, который к себе притягивал Маклакова и некоторых других. Это течение было, напротив того, за усиление центральной власти, за усиление административной власти и, по возможности, отмежеваться от Государственной Думы, сократить ее влияние на внутреннюю жизнь и, главное, отмежевать ее от войск. Вероятно, вам известно, что верховное управление армии в то время было склонно и всегда стремилось войти в известный контакт с законодательными палатами и с общественностью: отсюда поддержка земского и городского союзов, предположение дать им целый ряд задач и т. д. Мы это поддерживали, кто как мог, а та группа всегда против. Должен сказать, что в первой части 1915 года политической жизни почти не было. Горемыкин жил, но уже шел вниз. Все были убеждены, что война скоро кончится. Мне приходилось подчеркивать, что военные представители нас, гражданских, в этом поддерживали еще в начале 1915 года, говоря: «Еще два, три месяца, и всему будет конец. У нас все заказано, все будет». Поэтому мы так горячо в этой политической жизни все принимали, что — «приедет барин» после войны и «все рассудит», и что особенно бороться не приходится. Так продолжалось приблизительно до мая, июня, когда для нас стало ясно, что это не то.

Ольденбург. — Когда начались отступления и Сухомлиновская политика вся раскрылась?

Гр. Игнатьев. — Да, мы поняли, что нас убаюкивали и говорили,¹ что надо что-нибудь делать. Если память мне не изменяет, около этого времени поднялся польский вопрос, который был подчеркнут.

Ольденбург. — Это Горемыкин подчеркнул?

Гр. Игнатьев. — Да. Мне помнится, что в мае наша группа выдвигала этот вопрос одним из первых: надо что-то сделать полякам, ведь им обещано; что это обман. И тут мне, как бывшему деятелю Западного края, пришлось высказаться по этому вопросу :1 livre ouvort, что действительно это больной вопрос, который должен быть решен, что без разрешения его нам нельзя воевать, не зная, кем мы окружены — друзьями или врагами. В то! время ставка требовала некоторого' прояснения политики. Тут состоялся целый ряд обращений, и всегда та группа вносила дезорганиза-ционную точку зрения, в ущерб ясности и лойяльности, и на этой почве у нас были столкновения. К несчастью, председатель никогда не доводил до конца, до заявления в Думе: Насколько мне